Начало философского пути

Еще в отрочестве Юнг начал отрицать религиозные представления собственного окружения. Ханжеское морализаторство, догматизм, превращение Иисуса в проповедника викторианской морали – все это вызывало у него неподдельное возмущение. По словам Карла, в церкви все бесстыдным образом толковали о Боге, его действиях и стремлениях, профанируя все священные вещи избитыми сентиментальностями.

Стоит заметить, что суть философии Юнга прослеживалась еще в его ранние годы. Так, в протестантских церемониях религиозной направленности юный философ не замечал и следа присутствия Бога. Он считал, что Бог когда-то жил в условиях протестантизма, однако давно покинул соответствующие храмы. Он познакомился с догматическими трудами. Именно это привело Юнга к мысли, что их можно считать «образцом редкостной глупости, единственной целью которых является сокрытие истины». Молодой Карл Густав придерживался точки зрения, что живая религиозная практика стоит гораздо выше всех догматов

Примечания

- ↑ 123456789Юнг К. Г.

Тэвистокские лекции. Аналитическая психология: её теория и практика / пер. с англ. В. И. Менжулина. — М: АСТ, 2009. — 252 с. - Юнг К. Г.

Символы трансформации. — М.: АСТ, 2008. — 736 с. - Юнг К. Г.

Архетип и символ. — М., 1991. — 304 с. - Юнг К. Г.

Психология переноса. Статьи : пер. с англ. — М.: Рефл-бук; Киев: Ваклер, 1997. - Юнг К. Г.

Структура психики и процесс индивидуации. — М., 1966.

Сновидения Юнга

Имеет место и мистика в философии Юнга. В его сновидениях той поры предельную важность играл один мотив. Так, он наблюдал образ старца, наделенного магическими силами, который считался как бы его alter ego. В повседневном быту проводил свою жизнь робкий и достаточно замкнутый юноша — личность под номером один. В сновидениях же являлась иная ипостась его «Я» — это личность под номером два, которая обладала даже своим именем (Филемон).

Поводя итоги обучения в гимназии, Карл Густав Юнг прочел «Так говорил Заратустра», после чего не на шутку испугался: Ницше тоже имел «личность под номером 2», которую называл Заратустра. Однако она сумела вытеснить личность непосредственно философа (кстати, отсюда и безумие Ницше; именно так считал Юнг, вопреки предельно достоверному диагнозу, поставленному медиками). Стоит заметить, что страх перед аналогичными последствиями «сновидчества» поспособствовал решительному, уверенному и достаточно стремительному повороту в реальность. Кроме того, у Юнга была необходимость учиться в университете и осуществлять трудовую деятельность одновременно. Он знал, что рассчитывать нужно исключительно на собственные силы. Именно такие раздумья постепенно увели Карла от волшебного мира снов.

Несколько позднее в учении Юнга о двух видах мышления отражение нашел и личный опыт сновидений. Основная цель юнговской психотерапии и философии Юнга — не что иное, как единение «внутреннего» и «внешнего» человека. Нужно дополнить, что размышления зрелого философа касательно религии в той или иной степени стали лишь развитием тех моментов, которые были испытаны им в детские годы.

Пояснительная записка

Школа выдающегося швейцарского психолога К.Г. Юнга является неотъемлемой частью современного психоанализа. Концепция К.Г. Юнга охватывает личность в единстве сознательных и бессознательных аспектов, индивидуально-личностного и коллективно-архетипического. Она имеет не только огромную теоретическую ценность, оказав влияние практически на все современные гуманитарные науки, но и доказала свою эффективность в более чем полувековой клинической практике. Она использовалась в приложении, как к психоаналитическому лечению взрослых, так и к детской психотерапии и психокоррекции. Она применяется как в варианте длительной терапии и анализа, так и в краткосрочном консультировании. Подход Юнга соединяет рациональные и эмоционально-образные элементы в психологической практике, делая особый акцент на развитии воображения и творческих способностей. Являясь в строгом смысле точной наукой, аналитическая психология не становится догматической дисциплиной, а представляет собой широкое динамичное поле исследований, где соприкасаются самые прогрессивные течения современной гуманитарной мысли. Получившая широкое признание во всем мире, юнговская концепция индивидуации — развития личности — таким образом сегодня имеет как тщательно разработанную теоретическую базу, так и богатый арсенал высокоэффективных методов психотерапии.

Основная цель дисциплины «Аналитическая психология К.Г. Юнга» состоит в ознакомлении студентов с юнгианскими методами психотерапии.

Задачи дисциплины «Аналитическая психология К.Г. Юнга»:

- познакомить студентов с историей и теорией аналитической психологии;

- показать вклад К.Г.Юнга и юнгианских аналитиков в современный психоанализ и психотерапию;

- показать возможности использования юнгианских концепций в прикладном психоанализе;

- познакомить с основными методами юнгианского анализа.

Знания, полученные в результате освоения данного курса, могут использоваться для психотерапии, индивидуального, семейного или делового консультирования, психолого-педагогической работы, психокоррекционных занятий с детьми, прикладного психоанализа.

Отличительной особенностью курса является сочетание лекций и практических занятий, на которых с помощью демонстраций, упражнений и видеоматериалов слушатели смогут освоить как классические, так и оригинальные авторские психотерапевтические методы, разработанные внутри юнгианской школы.

В результате изучения дисциплины студенты будут знать:

- историю К.Г. Юнга и аналитической психологии;

- основные понятия аналитической психологии;

- вклад К.Г. Юнга и его последователей в современный психоанализ и психотерапию;

- прикладное использование идей К.Г. Юнга в различных контекстах;

- общую методологию юнгианского анализа;

- принципы юнгианской работы со снами;

- специальные техники юнгианского анализа для разных вариантов психотерапии;

В результате изучения дисциплины студенты будут уметь:

- применять идеи К.Г.Юнга и его последователей в психотерапии;

- применять идеи К.Г.Юнга и его последователей в прикладном психоанализе;

- работать со сновидениями в психологической практике;

- использовать методы активного воображения;

- использовать тесты юнгианской типологии личности.

Авторской особенностью курса является акцент на применении идей и методов К.Г.Юнга к самым актуальным вопросам современной жизни. В преподавании активно используются новые технологии (аудио и видео материалы).

Источники учений

При определении источников философских идей Юнга, тех или иных учений принято злоупотреблять словом «влияние». Естественно, в данном случае влияние не означает «повлиять» в прямом смысле слова, когда разговор ведется о великих богословских или философских учениях. Ведь оказать влияние можно лишь на того, кто что-то из себя представляет. Карл Густав в своем развитии в первую очередь отталкивался от протестантской теологии. Одновременно он усваивал духовную атмосферу собственного времени.

Философия Юнга принадлежит к немецкой культуре. Издавна для данной культуры является характерным интерес к «обратной, ночной стороне» существования. Так, в начале прошлого века великие романтики обратились к сказаниям народа, «рейнской мистике», мифологии Таулера и Экхарта, а также к алхимической теологии Беме. Стоит заметить, что до этого врачи-шеллингианцы уже пытались использовать философию бессознательного Фрейда и Юнга в лечении больных.

Прошлое и современность

На глазах Карла Густава ломался патриархальный уклад жизни в Германии и Швейцарии: уходил мир замков, деревень, небольших по размеру городов. Как отмечал Т. Манн, непосредственно в их атмосфере оставалось «что-то от духовной составляющей людей, которые жили в последние десятилетия XV века». Эти слова были произнесены с подспудной душевной предрасположенностью к безумию и фанатизму.

В философии Юнга сталкиваются современность и духовная традиция прошлого, естествознание и алхимия XV–XVI веков, научный скепсис и гностицизм. Интерес к глубокому прошлому как к категории, постоянно сопровождающей общество сегодня, сохранившейся и действующей на нас и по сей день, для Юнга был характерен еще в юности. Стоит заметить, что в университете Карл больше всего желал учиться на археолога. Дело в том, что «Глубинная психология» своей методикой чем-то напоминала ему археологию.

Известно, что Фрейд также несколько раз сравнивал психоанализ с данной наукой, после чего сожалел, что имя «археология» все же закреплено за поисками культурных памятников, а не за «духовными раскопками». «Архее» является первоначалом. Так, «глубинная психология», которая снимает слой за слоем, постепенно движется к корням сознания.

Следует заметить, что в Базеле археология студентам не преподавалась, тем не менее в другом университете Карл учиться не мог: небольшую по размерам стипендию он получал только в родном городе. В настоящее время спрос на выпускников гуманитарных и естественнонаучных факультетов данного университета достаточно велик, однако еще в конце прошлого столетия ситуация была обратной. Профессионально изучать науку имели возможность исключительно обеспеченные в материальном плане люди. Кусок хлеба также гарантировали юридический, медицинский и теологический факультеты.

Специфический подход к науке

Для кого издаются все эти ветхие книги? Наука в то время была полезным орудием. Она ценилась исключительно по своим приложениям, а также благодаря эффективному применению в строительстве, индустрии, медицине и торговле. Базель корнями уходил в глубокое прошлое, а Цюрих устремлялся в такое же далекое будущее. Карл Густав замечал в подобной ситуации «раскол» европейской души. По философии Юнга индустриально-техническая цивилизация свои корни предавала забвению, причем это было закономерным явлением, так как душа в догматическом богословии окостенела. Как полагал известный философ, религия и наука вступили в противоречие по той причине, что первая в некоторой степени оторвалась от жизненного опыта, а вторая ушла от действительно существенных проблем — она придерживалась прагматизма и плотского эмпиризма. Вскоре возникнет следующий философский взгляд Юнга на это: «Мы стали богатыми в плане познаний, но бедными в мудрости». В картине мира, которая создана наукой, человек является лишь механизмом среди иных подобных. Так, его жизнь теряет всякий смысл.

Именно поэтому появилась необходимость в выявлении той области, где наука и религия не опровергают друг друга, а кооперируются в поисках корней всех смыслов. Вскоре психология стала для Карла Густава наукой наук. С его точки зрения, именно она была способна дать современному индивиду целостное мировоззрение.

Поиски «внутреннего человека»

Философия Юнга кратко и понятно говорит о том, что в поисках «внутреннего человека» Карл Густав не был одинок. Множество мыслителей конца XIX — начала XX веков имело такое же негативное отношение и к церкви, и к мертвому космосу естествознания, и даже к религии. Некоторые из них, к примеру, Толстой, Бердяев или Унамуно, обратились к христианству и дали ему весьма неортодоксальное толкование. Остальные, испытав кризис души, начали создавать философские учения.

Кстати, не без основания они называли эти направления «иррационалистическими». Именно так появился интуитивизм Бергсона и прагматизм Джеймса. Ни эволюцию природы, ни мир переживаний человека, ни поведение этого примитивного организма нельзя объяснить посредством законов физиологии и механики. Жизнь — это гераклитовский поток; вечное становление; «порыв», который не признает закона тождества. Круговорот веществ в природном окружении, вечный сон материального, вершины духовной жизни — это лишь полюса неудержимого потока.

Кроме философского значения аналитической психологии Юнга как «философии жизни», важно рассмотреть и моду на оккультизм, которая, непременно, задела его. В течение 2 лет философ участвовал в спиритических сеансах. Карл Густав познакомился со многими литературными произведениями по нумерологии, астрологии и иным «тайным» наукам. Подобные увлечения студенчества во многом определили особенности позднейших исследований Карла. От веры в то, что медиумы налаживают общение с духами умерших, философ вскоре отошел. Кстати, сам факт такого контакта отрицают и оккультисты.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ К. ЮНГА

Строго говоря, с позиции самого Фрейда и его ортодоксальных последователей психоанализом можно называть только классический психоанализ по Фрейду. Поэтому многие оспаривают право причислять Карла Густава Юнга (1875-1961) и разработанное им психоаналитическое направление к психоанализу и называют его аналитической

,

глубинной

,

психологией

.

Карл Юнг был одним из первых, наиболее талантливых и наиболее любимых учеников Зигмунда Фрейда, и даже, по предложению самого Фрейда, был выбран первым президентом Международной психоаналитической ассоциации.

Однако после первых лет восхищения Фрейдом (действительно открывшим новые необозримые горизонты психологии и психотерапии, чего Юнг не отрицал и впоследствии) и безоговорочного следования его теории и практике. Юнг начинает все больше проявлять никогда не поощрявшуюся Фрейдом самостоятельность (в смысле толкования и проведения психоанализа) и «психоаналитическое вольнодумство».

С одной стороны, он поставил под сомнение некоторые из основных положений классического психоанализа (считая преувеличенной, хотя и важной, роль сексуального инстинкта; преувеличенной, хотя и важной, роль периода раннего детства для объяснения причин формирования характера, неврозов и различных психологических проблем взрослых людей), счел возможным отступление от скрупулезно точного предписания Фрейдом проведения отдельных технических приемов.

С другой стороны, он «посмел» самостоятельно расширить сферу психоанализа далеко за рамки классического фрейдизма, включив в него изучение и толкование мифологии, различных, в первую очередь восточных, религий и культовых ритуалов и даже парапсихологии и алхимии, что уж было совсем неприемлемо для Фрейда, считавшего себя последовательным материалистом. Фрейд всегда подчеркивал свой атеизм, считая религию массовым неврозом (что не помешало в последующем теологам попытаться соединить фрейдизм как модное и привлекающее интеллигенцию течение с религией), а Юнг всегда был верующим человеком.

Все это послужило основанием для «отлучения отступника» от классического психоанализа, но не только не приуменьшило авторитет К. Юнга и его учения, а сделало его неоспоримым лидером в новом психоаналитическом ответвлении, а по мнению многих — и в самостоятельном научно-практическом направлении, которое получило название «глубинная психология».

Это был тот отрадный для науки случай, когда спор между двумя великими учеными и их школами не принизил авторитета ни одной из них. У каждого оставалось и росло большое количество искренних приверженцев, пропагандистов и последователей.

Каждое из этих психоаналитических направлений — психоанализ Фрейда и глубинная психология Юнга — послужило толчком для дальнейшего развития теории и практики современной психологии и психотерапии и принесло не только интересные теоретические находки, но и практическую пользу конкретным людям в преодолении неврозов и решении личностных и межличностных психологических проблем.

Аналитическая психология Юнга в не меньшей мере, чем психоанализ Фрейда, стала неотъемлемой чертой современной общественной культуры, оказав свое влияние не только на психотерапевтическую теорию и практику, но и на искусство, науки и другие сферы жизни современного общества.

Карл Юнг первым ввел в психологию, психотерапию, а можно сказать — и в философию понятие «коллективное бессознательное», тогда как до него у самого Фрейда и у всех сторонников психоанализа речь всегда шла только об индивидуальном бессознательном.

Что же такое «коллективное бессознательное» по Юнгу?

Он считал, что индивидуальное бессознательное не существует само по себе, а как бы «плавает» в океане коллективного бессознательного. Это вполне логичное предположение. Юнг обладал тем, что мы называем «космочувством», то есть постоянно присутствующим ощущением того, что во Вселенной «все связано со всем».

При этом мы вкладываем в слово «Космос» его изначальный смысл, который ему придавали древнегреческие философы, — «изначально установленный Порядок во Вселенной», которому подчиняется вся и все от малого до великого, а то, что эти взаимосвязи не всегда очевидны, не значит, что они не существуют.

Поэтому не только логично, но и вполне «материалистично» и «диалектично» предположить, что и человеческая психика, а значит, уже никем не оспариваемая ее бессознательная часть, несмотря на ее индивидуальную неповторимость, не изолирована и подвержена влиянию.

При этом генетическое влияние — передача определенной наследственной информации — в наше время уже никем не оспаривается (дискутируются лишь степень и характер такого наследственного влияния).

А с момента провозглашения Альбертом Эйнштейном единства пространства и времени можно предположить, что влияние коллективного бессознательного на индивидуальное распространяется не только во времени (в преемственности поколений), но и в пространстве, то есть подвергаясь влиянию современного окружающего нас коллективного бессознательного, как и всего окружающего мира и тем более — ближайших и отдаленных социумов (групп и сообществ разного масштаба).

Подтверждением этому служат давно отмечавшиеся в человеческой истории и подробно изучавшиеся В.М.Бехтеревым явления «заражения» людей, причем иногда в больших массах, определенными психическими состояниями на бессознательном уровне.

Мы специально, с одной стороны, несколько превысили, а с другой — упростили в своих рассуждениях проблемы коллективного бессознательного по сравнению с тем, как подходил к ним Карл Юнг. Нам было важно снять нагнетаемый вокруг его учения ореол мистицизма (который иногда увлекал и его самого). Толкование характера и взаимовлияния этих связей действительно порождает много интересных гипотез и споров, в том числе у последователей Юнга.

Юнг прочно ввел в теорию коллективного бессознательного понятие «архетипов». Справедливости ради следует отметить, что этот термин употребляли еще Платон, Аристотель и их последователи.

В более позднее время к понятию архетипов обратился Иоганн Вольфганг Гёте, который был не только великим поэтом и драматургом, но многие годы занимался серьезнейшим изучением развития жизни на Земле и собрал уникальную коллекцию растений.

Оригинальные выводы Гёте, во многом не совпадавшие с эволюционной теорией происхождения видов Чарльза Дарвина, послужившие Рудольфу Штайнеру основой для создания антропософии и встречающие в наше время много сторонников среди известных ученых, требуют самостоятельного рассмотрения, что не входит в задачу нашей работы.

Мы лишь подчеркиваем, что понятие архетипов введено не Карлом Юнгом, как пишут некоторые популяризаторы его учения, но, безусловно, именно у Юнга оно обрело тот психологический (психоаналитический) смысл, который ему придается в глубинной психологии и психотерапии.

Научные достижения Юнга получили дальнейшее развитие в «скрещении» с гениальным открытием Фрейда важнейшей, а нередко и доминирующей роли бессознательного. Поэтому вкратце покажем «второй корень» (первый — это фрейдовское бессознательное), лежащий в основе архетипов Юнга.

Аристотель и Гёте (мы называем лишь тех, кто внес принципиальный вклад в толкование архетипов) считали, что в природе все ее многообразие не развилось (как это впоследствии утверждал Дарвин) из какого-то одного первичного, неизвестно откуда взявшегося элемента жизни (кстати, сам Дарвин допускал в качестве одной из гипотез первичный толчок Бога), а каждый вид растительного и животного мира имел свой архетип — идеальную модель, как бы замысел архитектора (Космоса, Высшего Разума, Бога).

Помните, Евангелие от Иоанна начинается в русском и в ряде других переводов фразой «В начале было слово». Но ведь «логос» может быть переведен не только как «слово», но и как «знание», «идея».

Так, может быть, правильнее (а с точки зрения Аристотеля и Гёте это безусловно так) перевести «В начале была идея» (замысел, план создания мира), а потом уже ее реализация. «…Каждой твари по паре…» — не есть ли это фигуральное обозначение архетипов всех видов, которые потом уже получили определенное развитие и изменение, но именно в пределах идеи каждого вида, а каждый вид развивался и совершенствовался в пределах своего архетипа?

Эта спорная, но, по мнению многих серьезных ученых, имеющая право на существование гипотеза безусловно оказала влияние на модификацию психоаналитических взглядов Карла Юнга, хотя он внес в понятие архетипов много принципиально нового, своего, именно психологического и психоаналитического.

Архетипы Юнга — это существующие у различных народов (во многих случаях весьма схожие между собой) некие общие формы мысленных представлений об отце, матери, вожде, мифологических персонажах сказаний и преданий, олицетворяющих различные стихии и силы добра и зла. Разумеется, у каждого конкретного человека эти общеплеменные или общенациональные архетипы наполняются каким-то своим индивидуальным содержанием, но все равно какие-то общие основополагающие черты остаются и объединяют вокруг себя данные человеческие общества, их моральные и нравственные ценности, являются объектами преклонения, надежды или страха.

Юнг провел колоссальную работу по изучению истории, мифологии, ритуалов и традиций разных племен и народов. На основании обработки этого колоссального материала ему удалось выделить шесть принципиальных архетипов, имеющих у разных народов различные названия, но объединенных некоторой принципиальной общностью черт. Поэтому названия архетипам он дал не по их народным названиям, а по типам, отражающим определенную, явно отличающую их от других, психологическую сущность.

Шесть основных архетипов: Персона, Эго, Тень, Анима и Анимус, Самость

. Причем все эти типы одновременно живут в каждом из нас, занимая свое место и одновременно так или иначе взаимодействуя друг с другом, поддерживая или мешая, противореча друг другу.

Под терминомПерсона Юнг подразумевает наше видение, принятие самого себя, своего характера по отношению к внешнему миру. Как мы ведем себя с разными людьми, в разных местах, при разных обстоятельствах. Какой свой внешний облик мы стараемся преподать другим. При этом важно помнить, что речь идет именно о нашем представлении о себе в обществе, своем внешнем облике, поведении, о том, какое впечатление мы производим на других.

Это совсем не значит, что наши представления по всем этим параметрам объективны и другие действительно воспринимают нас такими. Речь идет именно о том, что это мы считаем

, что производим такое впечатление. Это наше мнение о себе может совпадать или не совпадать с реальностью и мнением о нас других.

Следующий важный архетипический термин — Эго

.

Этим термином Юнг определяет центр нашего сознания

, который (как мы считаем) контролирует и направляет наше поведение логично и целенаправленно в соответствии с нашими целями и объективными обстоятельствами.

Снова обращаем ваше внимание, что речь идет о том, что это мы так считаем

, но это наше мнение и даже уверенность могут, как и в предыдущем случае (с Персоной), совпадать, а могут и не совпадать с реальностью.

Тень — это тоже центр, но уже не сознания, а нашего индивидуального бессознательного

, фокус для материала, который был вытеснен из сознания. Он включает тенденции, желания, воспоминания и переживания, которые отрицаются индивидуумом как несовместимые с ним или противоречащие социальным стандартам и идеалам.

ПонятиямиАнима и Анимус названы архетипические для данного народа (общности) и преломившиеся через индивидуальное сознание бессознательные ориентиры на то, чему должна соответствовать (и внешностью и поведением, моралью и психологией) «настоящая» женщина (Анима) и «настоящий» мужчина (Анимус).

Эти принятые в данном народе, нации, сообществе образцы, требования, экспектации

(ожидания определенного типа внешнего облика и поведения) в значительной мере дают еще один, производный от них, тип взаимоотношений между мужчинами и женщинами, отношения мужчины к женщине (и ожидания от нее определенного типа отношения к себе) и наоборот.

Повторяю, эти типичные для данного социума паттерны

(образцы, модели) претерпевают определенную трансформацию в индивидуальном сознании в связи с личностными особенностями и жизненным опытом каждого человека, но сохраняют общность основных черт для данного социума, и именно с позиций отношений и традиций социума влияют на восприятие этих моделей каждым индивидуумом и в значительной мере определяют психические и поведенческие реакции на собственное или чужое отклонение от принятых в данном социуме критериев.

Особое, центральное место среди выделенных Юнгом архетипов занимает так называемаяСамость. Самость как бы организует и защищает целостность и упорядоченность личности.

Именно здесь происходит адаптационное и координационное взаимодействие бессознательного и сознания, которые находят компромиссы, по возможности устраняют или смягчают противоречия между неприемлемыми в данной форме или в данных условиях инстинктивными проявлениями, то есть не только примиряют биологические потребности и социальные нормы, но нередко и объединяют их усилия.

Например, агрессивность может быть трансформирована в напористость в достижении социально приемлемых и даже престижных целей: победы в соревнованиях, первенства в искусстве, бизнесе, политике, в упорном самосовершенствовании и т.п.

На самости лежит ответственнейшая задача сохранения целостности личности, она примиряет и координирует сознание и бессознательное. Именно когда самость не справляется с этой задачей, и возникают различного рода внутренние конфликты, неврозы, нервно-психические отклонения, комплексы, срывы и даже тяжелые психические расстройства.

В настоящее время в психологию и психотерапию прочно вошли понятияэкстраверсияиинтроверсия, характеризующие различную направленность личности, а точнее — внимания, мыслей, нервно-психической энергии человека: вовне — на внешние объекты и действия или вовнутрь — на самопереживания, самоуглубление, рефлексию.

Как уже ясно из самих названий, внимание и деятельность экстраверта направлены вовне, а интроверта — в свой внутренний мир.

Естественно, и это подчеркивал Юнг, в природе не может существовать «чистых» экстравертов и интровертов. Речь идет лишь о преобладании определенного типа психических состояний и поведенческих реакций.

Самый яркий экстраверт, живущий внешней жизнью, периодически уходит в себя, в свои переживания и размышления. Так же и наиболее самоуглубленный интроверт, если он не страдает аутизмом (уже не в психоаналитическом смысле одного из механизмов защиты невроза, а как классический психиатрический диагноз тяжелого психического заболевания), периодически переключает свое внимание и действия на внешние объекты.

Кстати, именно в этом часто встречается ошибка не только «не психологов», но даже некоторых начинающих психологов, в основном студентов первого курса. Уж очень хочется в результате тестирования выявить, кто же я или мой знакомый — интроверт или экстраверт. Такое категорическое ожидание обычно приводит к сомнению в правильности тестирования при сопоставлении с реальными жизненными впечатлениями о себе или о другом тестируемом.

Это абсолютно нормально: у каждого экстраверта найдутся интровертивные моменты и реакции, как и наоборот. Более того, как показывает статистика исследований, проведенных американскими учеными на большом количестве студентов университетов, примерно у одной трети людей экстравертивные

и

интровертивные

признаки ярко не выражены либо распределены равномерно. Таких людей называют

амбаверты.

Типичная ошибка начинающих «тестологов» — попытка непременно отнести себя или другого к холерикам, сангвиникам, флегматикам

или

меланхоликам

, к

левополушарным

или

правополушарным

, или к одному из типов личностных акцентуаций, которые в чистом виде практически не встречаются.

Довольно часто личностные черты и состояния оказываются распределены достаточно равномерно, без преобладания какого-то определенного типа. Если все же на основании тестирования или наблюдения их относят к той или иной категории, то следует помнить, что речь идет лишь о преобладании какого-то типа.

При этом для серьезного анализа и тем более практических рекомендаций следует внимательно проанализировать и учесть степень «замешанности» в данный контекст личностных черт и состояний других, смежных, типов и реакций.

Такое же «рассудительное» отношение должно быть и к другой разработанной К. Юнгом интересной классификации людей по типу доминирования одной из четырех психологических функций: ощущения, интуиции, эмоций, мышления.

Соответственно можно говорить об ощущающем, интуитивном, эмоциональном и мыслительном типе личности.

В какой-то мере это наблюдение является предтечей выводов авторовнейролингвистического программирования (НЛП), с которым вы ознакомитесь позже, о преобладании у людей той или иной модальности восприятия (визуального, слухового, кинестетического и др.).

Вообще надо сказать, что Юнг оказался генератором идей для целого ряда последующих психотерапевтических направлений. Так, по Юнгу, каждый индивидуум обладает стремлением киндивидуации, или саморазвитию. Он употребляет именно термин «индивидуация», а не индивидуализация, наделяя его несколько отличным содержанием. Индивидуацией Юнг называл процесс формирования индивидуума как единой, целостной личности.

Так как каждая личность — неповторимая, обусловленная уникальной комбинацией биологических (врожденных) и социальных (приобретенных) воздействий, то индивидуация подразумевает не что иное как «путь к себе», становление истинным собой (или по крайней мере движение в этом направлении), то есть самореализацию — процесс развития целостности и как бы высвобождения личности из мешающих ее самореализации пут.

Это очень близко к тому, что составило в дальнейшем основу гуманистической терапии и особеннотеории самоактуализацииАбрахама Маслоу об изначально заложенной в человеке тенденции к саморазвитию, к самоактуализации, к самореализации.

Многие понятия целостности личности по Юнгу во многом перекликаются с отдельными положениямигештальтпсихологии и гештальттерапии. Позже мы подробнее остановимся и на этих интересных и вполне самостоятельных направлениях.

Мы лишь хотим подчеркнуть еще раз, что в классических направлениях психотерапии в принципиальном смысле больше общего, чем различного, а влияние таких выдающихся ученых, как Зигмунд Фрейд и Карл Густав Юнг, питало и продолжает питать идеями различные психологические и психотерапевтические направления и школы, даже те, которые возникли, подобно гештальттерапии Федерика (Фрица) Пёрлза, на основании критики классического психоанализа.

Но вернемся к Карлу Юнгу в плане конкретного применения его идей в технике практической психотерапии.

Основным условием эффективной терапии по К.Юнгу является искреннее творческое сотрудничество психотерапевта и клиента. Причем это должно быть сотрудничество не руководителя и подчиненного, а равных партнеров, решающих общую задачу. Только их совместные усилия могут принести действительный успех.

Другими словами, от клиента, обратившегося за помощью к психотерапевту, требуются не только искренность и дисциплинированность, но и творческая активность, готовность вместе с психотерапевтом искать (иногда на протяжении длительного времени и с периодическими неудачами) истинные причины невроза или другой психологической проблемы, с которой клиент оказался не в силах справиться самостоятельно.

Юнг, не отрицая важности серьезной теоретической подготовки, в то же время рекомендовал не связывать себя слишком скрупулезным следованием теоретическим положениям и рекомендациям, так же как и педантично точным выполнением технических процедур (чего категорически требовал Фрейд). Юнг считал, что такой подход делает психоанализ слишком формализованным и клиент не чувствует живого творческого отношения психотерапевта, без которого невозможно наладить настоящее активное сотрудничество.

К тому же раболепие перед теоретическими схемами и скрупулезно расписанными (в классическом фрейдовском психоанализе) рекомендациями может привести к тому, что психотерапевт вместо истинных симптомов невроза будет невольно видеть те, которые более соответствуют классическим теориям, что направит поиск и последующую терапию в неправильном или хотя бы в не совсем точном направлении.

Психоаналитическая терапия Юнга проходит две стадии: аналитическую и синтетическую, с подразделением каждой из этих стадий на две части.

Первая частьаналитической стадии — так называемоепризнание:клиент с тактичной помощью психотерапевта старается признать, что истинные причины его невроза или мучающей его психологической проблемы спрятались, оказались вытесненными в сферу бессознательного, так как оказались неприемлемыми (непрестижными, постыдными, унизительными) для их осознания.

Психотерапевт объясняет клиенту, что, несмотря на эти мешающие чувства, необходимо попытаться выявить истинные причины, какими бы унизительными они не казались, извлечь их из подсознания, иначе они будут продолжать свое психотравмирующее действие. Надо объяснить ему, что это то же самое, что закрывать глаза на симптомы любой другой болезни, которая тем временем будет усугубляться и может стать неизлечимой.

Нельзя ждать помощи от психотерапевта, как и от любого другого врача, если вы будете указывать ему не то место, которое на самом деле болит. А с психологическими проблемами дело обстоит еще сложнее, так как часто мы скрываем не только от врача, но и от самого себя истинные причины травмы.

Поэтому первой является трудная задача — разоблачить «самообман», как бы это ни было болезненно для нашего самолюбия. Эта часть — «разоблачение самообмана» — может занимать различное время. Иногда с помощью психотерапевта удается почти сразу выйти на верный след (хотя для конкретизации и уточнения еще потребуется время и взаимные усилия). Иногда самообман довольно долго не хочет сдаваться, но усилиями психотерапевта, убедившего клиента в необходимости этого трудного шага, в своем искреннем желании помочь ему, а главное, в готовности не только не осудить, а одобрить мужество любого (самого непрестижного на взгляд клиента) признания, — в конечном итоге решают эту первую задачу.

Важно понимать, что признание

— это еще не полная ясность истинных причин, это признание того, что наши прежние причины -самообман, самооправдания нашего самолюбия и что мы вместе готовы искать и уточнять истинные причины по различным косвенным признакам, словам, фантазиям, снам, поступкам, которые иногда на первый взгляд не имеют прямой связи с проблемой, кажутся клиенту пустяками, не стоящими внимания психотерапевта, или смешными и даже неприличными.

Вот именно для того, чтобы разобраться, какая информация из всего этого окажется нужной и важной для решения проблемы, и предназначена вторая часть аналитической стадии —толкованиерассказанного клиентом материала. Здесь применяются многие подходы классического психоанализа Фрейда, хотя, как уже говорилось, без скрупулезного соблюдения всех процедур и предписаний, что по мнению Юнга может помешать установлению равного творческого партнерства психотерапевта и клиента.

И вот первая, аналитическая, стадия относительно завершена. «Относительно» — поскольку аналитический процесс бесконечен, и его период должен быть определен психотерапевтом оптимально для решения данной конкретной задачи.

К сожалению, нередки случаи, когда даже опытные психотерапевты «копают» глубже, чем нужно для решения конкретной задачи, и, добиваясь более подробной (чем необходимо для устранения невроза) информации, излишне травмируют пациента.

Вторая стадия данной модели аналитической терапии названа Юнгомсинтетической.

Работа (причем обязательно совместная) на этой стадии состоит главным образом в обучении новым моделям восприятия себя и психотравмирующей ситуации и вытекающим из этого новым моделям поведения. Юнг говорит, что на этой стадии клиент, совершивший (совместно с психотерапевтом) психологические открытия, переходит к реализации их результатов в виде новых моделей поведения, исключающих (или последовательно уменьшающих) прошлые ошибки, порождавшие и усугублявшие психологические проблемы и неврозы. Такое формирование и закрепление моделей не только поведенческих реакций, но и восприятия психотравмирующих ситуаций и самого себя становится не чем иным, как личностным ростом.

Вторая часть второй стадии аналитической терапии К.Юнга называетсятрансформация. Эту работу психотерапевта с клиентом Юнг характеризует какминииндивидуацию, илисамообучение.

В этом периоде психотерапевт, оставаясь равным партнером клиента, постепенно передает ему (клиенту) все больше ответственности за собственное развитие и самостоятельное преодоление психологических проблем.

Причем при правильной реализации данного процесса это выглядит в глазах клиента не как постепенное самоустранение психотерапевта, а как нарастающее чувство собственной внутренней силы, способности самостоятельно справляться со своими проблемами, обрести мужество реально взглянуть на себя и ситуацию, уверенность в себе и освоить практические приемы решения жизненных ситуаций, которые раньше казались безвыходными.

Юнг первым из психоаналитиков использовал для выявления скрытых в бессознательной сфере источников неврозов не свободные (в соответствии с категорическим предписанием Фрейда), а так называемыенаправленные ассоциации. То есть клиент не просто пускал свое «словотворчество» в свободный поток сознания, а нацеливал его (тоже, впрочем, не заботясь о строгой логичности и связанности) в направлении, заданном психотерапевтом.

Практически это происходит следующим образом. Психотерапевт произносит какое-то слово, а клиент начинает говорить все, что само сорвется с языка в ответ на это слово, не пытаясь осмыслить и тем более специально организовать логическую связь своих слов и предложений с заданнымстимулом. Психотерапевт называет те слова, которые, на его взгляд, могут подтолкнуть ассоциативный словесный поток клиента в нужном (хотя бы предположительно) для поиска направлении.

Успешное проведение такой процедуры требует специальной тщательной подготовки и большого практического опыта психотерапевта. Он должен постоянно помнить, что истинные причины невроза иногда прячутся очень глубоко и снятие механизмов их защиты часто бывает весьма болезненным.

Поэтому, выбирая слова-стимулы, психотерапевт, с одной стороны, старается как можно ближе подойти к болевой точке, а с другой стороны, быть готовым в любой момент отступить назад или в сторону, почувствовав, что клиент не готов к обнажению этой болевой точки и может (часто бессознательно) спрятать ее еще глубже или (тоже бессознательно) защитить ее, заблокировав путь контакта с психотерапевтом.

Поэтому процедура первых сеансов начинается обычно с того, что психотерапевт называет действительно случайные слова, не имеющие прямой связи с проблемой, а затем постепенно сужает круги вокруг предполагаемой цели, с готовностью быстрого реагирования и отступления или смены направления поиска в зависимости от ответных не только словесных, но и эмоциональных реакций клиента.

Система анализа полученных ответов имеет уточненные (и уточняющиеся) в процессе многолетнего опыта закономерности, хотя она и не так жестко регламентирована, как система интерпретации материала в классическом психоанализе З.Фрейда. Например, установлено, что в большинстве случаев ассоциативный ответ, дающийся с определенной задержкой и непроизвольной эмоциональной реакцией, показывает, что «брошенное» психотерапевтом слово в какой-то мере задело клиента и следует вести поиск в этом направлении. Во многих случаях такой поиск по принципу детской игры «теплее, еще теплее, горячо» помогает психотерапевту быстрее выйти на истинные причины проблемы клиента, чем классический психоанализ.

З.Фрейд возражал против такого подхода, считая, что направленный психоанализ хотя и убыстряет процесс поиска, но может навязать клиенту движение не в истинном, а в невольно подсказанном психотерапевтом направлении (кстати, по той же причине Фрейд отказался от психоанализа под гипнозом, считая, что загипнотизированный может говорить не то, что думает, а что, по его мнению, хочет слышать от него гипнотизер).

Тем не менее метод направленных ассоциаций К.Юнга в настоящее время достаточно популярен и имеет аналоги не только в психотерапии, но и, например, в работе следователя с подозреваемым, и хотя здесь, разумеется, предполагаются не бессвязные ответы, но методы их анализа учитывают многие находкиЮнга и его последователей.

Некоторые авторы считают, что именно эта идея (задержка и непроизвольная окраска ответа) заложена в основу знаменитого детектора лжи.

К слову сказать, первый технический прибор, регистрирующий различные психофизиологические реакции на правильные и неправильные ответы, прославившийся (несмотря на его многочисленные неточности и ошибки) под названием детектора лжи, был разработан в лаборатории при гуБёрнскомВЧК молодым, а впоследствии знаменитым советским психологом Александром Романовичем Лурия.

Вопросы для самопроверки

1. Что принципиально нового внес Карл Густав Юнг в психоаналитическое направление психологии и психотерапии?

2. В чем Карл Юнг был не согласен с Зигмундом Фрейдом?

3. Что такое коллективное бессознательное?

4. Назовите основные архетипы по К. Юнгу и дайте им характеристику.

5. Основные психотерапевтические подходы К. Юнга.

6. Основные стадии психотерапии по К. Юнгу.

7. В чем сущность метода направленных ассоциаций?

8. Кто такие интроверты и экстраверты?

Диссертация Юнга

Стоит отметить, что представленные наблюдения и философия Юнга, кратко описывающая их, стали основой его докторской диссертации «О психологии и патологии так называемых оккультных феноменов» (1902). Стоит отметить, что эта работа и по сей день сохранила научное значение. Дело в том, что философ дал в ней психиатрический и психологический анализ медиумического транса, сопоставил его с помраченным состоянием ума, галлюцинациями. Он отметил, что у поэтов, мистиков, пророков, основателей религиозных движений и сект наблюдаются аналогичные состояния тем, которые специалист может встретить у больных, слишком близко подошедших к священному «огню», настолько, что психика не выдержала — в итоге имел место раскол личности. У поэтов и пророков к их собственному зачастую примешивается голос, идущий из глубины как бы иной личности. Однако их сознание овладевает этим содержанием и придает ему художественную и религиозную формы соответственно.

Всяческие отклонения можно встретить и у них, однако существует интуиция, которая «далеко превосходит сознательный ум». Так, они улавливают определенные «праформы». Впоследствии Карл Густав определил данные праформы как архетипы коллективного бессознательного. Архетипы Юнга в философии в разное время возникают в человеческом сознании. Они как бы всплывают вне зависимости от людской воли. Праформы являются автономными, их не определяет сознание. Тем не менее архетипы могут оказывать на него влияние. Единство иррационального и рационального, субъект-объектное отношение к интуитивному прозрению — именно это отличает транс от адекватного сознания и сближает его с мифологическим мышлением. Каждому индивиду мир праформ доступен в сновидениях, которые служат основным источником сведений о психическом бессознательном.

Учение о коллективном бессознательном

Таким образом, к основным концепциям коллективного бессознательного Юнг пришел еще до того, как встретился с Фрейдом. Их первое общение произошло в 1907 году. К тому времени Карл Густав уже имел имя: прежде всего, известность ему принес словесно-ассоциативный тест, который позволил экспериментальным способом выявить структуру бессознательного. В лаборатории психопатологии экспериментальной направленности, которая была создана Карлом Густавом в Бургхельци, каждому из испытуемых предлагали перечень слов. На них человек должен был отреагировать незамедлительно, причем первым словом, пришедшим ему на ум. Время реакции фиксировали посредством секундомера.

После этого тест усложнялся: с помощью разных приборов фиксировались физиологические реакции индивида на определенные слова, которые выступали стимулами. Главное, что получилось обнаружить, — это наличие тех выражений, на которые люди не находили быстрого отклика. В некоторых случаях удлинялся период подбора слова-реакции. Зачастую испытуемые надолго замолкали, заикались, «отключались» или реагировали не одним словом, а целым предложением и так далее. При этом люди не осознавали, что ответ на одно слово, являющееся стимулом, к примеру, занимал у них в разы больший отрезок времени, чем на другое.

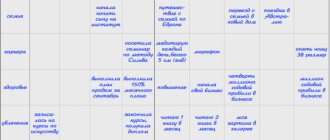

Годы творческой активности

- 1983 год – Карл Густав поступил на факультет естественных наук. Он продолжал увлекаться философией и заинтересовался мистическими практиками. На этом фоне Юнг проводил спиритические сеансы. Полученный опыт в дальнейшем был использован при написании нескольких трудов. Период обучения стал сложным из-за смерти отца. Денег в семье не было и Карлу приходилась в перерывах между занятиями подрабатывать репетитором, чтобы обеспечивать себя.

- 1900 год – молодой человек переезжает в Цюрих и устраивается помощником знаменитого психиатра Юджина Брейлера. Именно это врач первым ввел понятие «шизофрения». Карл Юнг поселился на территории больницы и начал писать свои первые работы.

- 1903 год – начинающий психиатр женится на девушке из богатой семьи.

- 1907 год – Юнг выпускает свой труд «Психология раннего слабоумия». Тест был направлен Зигмунду Фрейду для ознакомления. С этого момента начинается совместная работа и общение двух психиатров.

- 1909 год – Карл Густав совместно с Фрейдом отправляется в путешествие по США для чтения лекций. Поездка приносит Юнгу мировую известность и финансовую стабильность. У него появляется возможность оставить свою должность в больнице и заняться частной практикой.

- 1910 год – Юнг возвращается на родину и посвящает время изучению вопроса, как мифы, легенды и сказки связаны с психопатологиями личности. В отношениях с Фрейдом намечается холодность.

- 1912 год – психиатр публикует «Символы и метаморфозы. Либидо». Противоречия с основателем психоанализа становятся непреодолимыми.

- 1913 год – Юнг выпускает «Красную книгу» и «Символы трансфигураций». На фоне неприятия Фрейдом теории коллективного бессознательного их общение прекращается навсегда.

- 1920-е годы – психиатр отправляется в путешествие по Африке и Америке. Свои наблюдения он отразил в автобиографической работе «Воспоминания, сновидения и размышления».

- 1930 год – Карл Юнг становится президентом Психотерапевтического общества Германии и выпускает работу «Проблемы души нашего времени».

- 1932 год – знаменитый психиатр получает премию в области литературы.

- 1933-1942 гг. – Юнг преподает психиатрию в Цюрихе. В этот период он выпускает журнал, активно поддерживающий идеологию нацистов по очищению расы. Каждая новая работа содержит предисловие, представляющее собой выдержки из книги Адольфа Гитлера.

- 1944 год – Юнг начинает преподавать в Базеле. В этом же году психиатр во время экскурсии ломает ногу. За травмой следует сердечный приступ.

- 1955 год – умирает жена Карла – Эмма. Это стало большой трагедией для Юнга. Он с головой уходит в работу и начинает диктовать помощнику свои мемуары.

- 1961 год – у Юнга случается очередной инфаркт. После нескольких недель болезни всемирно известный психиатр умирает.