Все люди, живущие на планете Земля, заметно отличаются как своим характером, так и поведением, его нормами. То, что допустимо для одних, в корне неприемлемо для других. Отталкиваясь от определенных норм и принципов, было установлено понятие негативное поведение. Фактически это любые действия, которые не соответствуют общепринятым нормам либо правилам, наносящие вред себе или окружающим.

Самыми распространенными вариантами такого поведения является наркомания, воровство, уход из дома, драка, использование ненормативной лексики и так далее.

Негативное отклоняющееся поведение может привести к заметным проблемам в семье, с любимыми, в карьере, с друзьями и так далее. В чем причина появления такого поведения?

Причина может крыться в нескольких факторах:

- Психологическая травма, полученная в раннем возрасте.

- Часто повторяющаяся негативная ситуация.

- Внутренняя убежденность в чем-либо.

Вариантов и причин, почему существует такое явление, находиться большое количество. При этом негативное поведение, может стать образом жизни. Естественно, чем глубже в сознании человека сидит его проблема, тем сложнее будет ее вылечить. Оптимальный вариант не допустить осложнений — профилактика негативного поведения. Но если вы уже столкнулись с такой проблемой, то вам стоит обратиться к специалисту для ее разрешения.

Примеры такого поведения

Можно рассматривать два типа рассматриваемого явления.

- Положительная девиация стимулирует развитие общества или индивида. Обычно возможность отклоняться от социальных стандартов предоставляет группа лидерам. Например, героические поступки, самопожертвование и сверх преданность.

- Отрицательная девиация – оказывается негативное влияние. Например, трудные подростки, преступники.

Есть близкое понятие «делинквентное поведение». Разница между ними заключается в том, что в первом случае нарушается любая социальная нора, а в последнем речь идет только о юридических предписаниях. Делинквентное отклонение можно рассматривать, как разновидность девиантного.

Виды отклоняющегося поведения

Преступность — совокупность всех фактически совершенных противоправных деяний, за каждое из которых предусмотрена уголовная ответственность, а также массовое негативное социально-правовое явление, обладающее определенными закономерностями, количественными и качественными характеристиками.

Наркомания — это заболевание, которое выражается в физической или психологической зависимости от наркотиков, непреодолимом влечении к ним, что постепенно приводит организм к физическому и психологическому истощению. Разновидностью наркомании является токсикомания.

Пьянство и алкоголизм. Между этими понятиями существуют различия.

Алкоголизм — патологическое влечение к спиртному и последующее социально-нравственной деградацией личности.

Пьянство — это неумеренное употребление алкоголя, которое наряду с угрозой здоровью личности, нарушает ее социальную адаптацию.

Можно выделить два основных класса проблем, связанных с неумеренным потреблением алкоголя:

- негативные последствия для самого пьющего (разрушение его здоровья и личности);негативные последствия для общества в целом (усиление связанных с пьянством

- социальных проблем.

Проблемы самого пьющего — это:

при разовом неумеренном потреблении алкоголя — утрата самоконтроля, агрессивность, несчастные случаи, переохлаждение или перегрев по неосторожности, арест за пребывание в нетрезвом виде в общественных местах, отравление алкоголем;

при длительном неумеренном потреблении — повышенный риск развития цирроза печени, некоторых видов рака и сердечно — сосудистых заболеваний, недостаточность питания, долговременные функциональные расстройства и утрата самоконтроля, несчастные случаи, потеря трудоспособности, развитие алкоголизма и ранних психозов и т.д.

Круг проблем для обществавключает нарушения общественного порядка, дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи на производстве, снижение производительности труда, прогулы, а также экономический ущерб, вызванный расходами на лечение, пособия по нетрудоспособности, на борьбу с преступностью, связанной с алкогольным опьянением.

Наркотики, так же, как и злоупотребление спиртным, вызывает привыкание, порождает психическую зависимость. При этом особенно быстро разрушается здоровье подростков, попавших в наркотическую зависимость, поскольку в молодом организме все процессы — обмен веществ, кровоток — протекают гораздо интенсивнее, чем у взрослого человека.

Под здоровым образом жизни понимается оптимальный режим работы и отдыха, сбалансированное питание, достаточная двигательная активность, соблюдение правил личной гигиены, закаливание, отсутствие пагубных привычек, любовь к людям, положительное восприятие жизни. Здоровый образ жизни позволяет быть до старости здоровым психически, нравственно и физически.

Чтобы круг общественных проблем был как можно уже, существует особый механизм — социальный контроль.

Социальный контроль — механизм поддержания общественного порядка посредством нормативного регулирования, подразумевающий действия общества, направленные на предотвращение отклоняющегося поведения, наказание девиантов или их исправление.

Социальный контроль состоит из двух элементов — социальных норм и социальных санкций.

Социальные нормы — социально одобряемые или законодательно закрепленные правила, стандарты, образцы, регулирующие социальное поведение людей.

Социальные санкции — средства поощрения и наказания, стимулирующие людей соблюдать социальные нормы.

Виды санкций

Формальные:

- негативные — наказание за преступление закона или нарушения административного порядка: штрафы, тюремное заключение и др.

- позитивные — поощрение деятельности или поступка человека со стороны официальных организаций: награждения, свидетельства о профессиональных, академических успехах и др.

Неформальные:

- негативные — осуждение человека за поступок со стороны общества: оскорбительный тон, ругань или выговор, демонстративное игнорирование человека и др.

- позитивные — благодарность и одобрение неофициальных лиц — друзей, знакомых, коллег: похвала, одобрительная улыбка и т. п. и др.

Формы социального контроля

Внутренний (самоконтроль)

Форма социального контроля, при которой индивид самостоятельно регулирует свое поведение, согласовывая его с общепринятыми нормами.

Внешний

Совокупность институтов и механизмов, гарантирующих соблюдение общепринятых норм поведения и законов.

Неформальный (внутригрупповой) — основан на одобрении или осуждении со стороны группы родственников, друзей, коллег, знакомых, а также со стороны общественного мнения, которое выражается через традиции и обычаи либо через средства массовой информации.

Формальный (институциональный)- основан на поддержке действующих социальных институтов (армия, суд, образование и т. д).

Методы социального контроля

Изоляция

Установление непроходимых перегородок между девиантом и всем остальным обществом без каких-либо попыток исправления или перевоспитания его.

Обособление

Ограничение контактов девианта с другими людьми, но не полная его изоляция от общества; такой подход допускает исправление девиантов и их возвращение в общество, когда они будут готовы вновь выполнять общепринятые нормы.

Реабилитация

Процесс, в ходе которого девианты могут подготовиться к возвращению к нормальной жизни и правильному исполнению своих социальных ролей в обществе 5.

Отклоняющееся поведение человека – это поведение, не соответствующее нормам, принятым обществом, членом которого он является.

Норма

–

это явление группового сознания в виде разделяемых группой представлений и наиболее частных суждений членов группы о требованиях к поведению с учетом их социальных ролей, создающих оптимальные условия бытия, с которым эти нормы взаимодействуют и, отражая, формируют поведение.

Различают нормы биологические, относящиеся к организму человека, и социальные, относящиеся к его поведению в группе людей.

Нарушение социальных норм личностью влечет осуждение или даже наказание ее группой.

Среди многих социальных норм (профессиональных, трудовых, эстетических, религиозных и т. д.) для отклоняющегося поведения особое значение имеют нравственные и правовые нормы В силу этого понятие отклоняющегося поведения нередко связывают только с поведением, нарушающим эти нормы.

Однако понятие это значительно более широкое, и именно в этом широком и разностороннем плане существенно для теории личности. С позиции принципа единства сознания, личности и деятельности это широкое понимание отклоняющегося поведения.

Поведение личностей, реализующее нарушение ими нравственных и правовых норм, наиболее чутко оценивается группами, в которые входят эти личности.

И это не случайно, так как определяется самой сущностью отклоняющегося поведения и сущностью нравственных и правовых норм.

Нравственные нормы – это род социальных норм, ранее устанавливаемых обычаями и этикой, в том числе профессиональной, скажем

–

медицинской.

Под отклоняющимся поведением иногда понимают только один из его типов: социально отклоняющееся и в своей наиболее выраженной форме – делинквентное поведение.

Однако не только оно, но и другие виды отклоняющегося поведения (вызванные болезнями, адаптацией и дезадаптацией, наличием гиперспособностей и др.) дают материал для более глубокого понимания взаимодействия сознания, личности и деятельности.

Отклонения поведения могут иметь причиной как социальные, так и биологические отклонения. Первые из них в наших условиях всегда являются следствием дефектов воспитания. Вторые могут вызываться как внешними условиями, так и болезнями.

Признаки девиантного поведения

Четко определить, отклоняется поведение или нет нельзя – это относительное понятие. Нарушающий правила человек может считать это адекватным и правильным. Проще всего говорить о делинквентных моделях, потому что нормы законодательно прописаны.

Можно выделить важные индикаторы:

- Деструктивный или аутодеструктивный характер. Наносит вред окружающим или самому себе.

- Многократное повторение нарушения правил.

- Медицинская норма. Отклонение от медицинских и психологических стандартных показателей.

- Социальная дезадаптация. Это одновременно причина и индикатор – потеря способности усваивать социальные требования.

Девиантное поведение

Поведение человека представляет собой определённый сложившийся образ взаимодействия с окружающей средой, определяемый способностью воспринимать, хранить и преобразовывать информацию, используя её с целью самосохранения и адаптации к условиям существования.

Не все виды поведения, даже адаптивного для отдельной личности могут быть желательными для микрогруппы, коллектива, сообщества или общества в целом. Кодекс желательного или допустимого поведения во все времена закреплялся правилами, обычаями, этическими представлениями, идеологией, религией и законодательством. Общество всегда пыталось предупреждать и устранять нежелательные для него поведенческие проявления, которые отклонялись от принятых норм, воздействуя на людей различными методами и средствами. Основная цель такого формирующего воздействия: формирование допустимых пределов поведения, создание отрицательных способов подкрепления недопустимого поведения, и положительных способов подкрепления желательного поведения. Отдельным сложным вопросом является понятие подвижных норм, которое означает, что в разных социальных контекстах одно и то же поведение может являться как нормативным, так и не нормативным (например, нанесение телесных повреждений при предупреждении преступления или, напротив, при совершении преступления).

В психиатрических систематиках, включая действующую Международную классификацию болезней 10-го пересмотра, девиантное поведение не является нозологической формой, выделенной в качестве диагностической категории, представляя собой социально-психологическую проблему (Марченко А.А., 2018). Даже формирование устойчивых стереотипов отклоняющегося поведения не является признаком психической патологии (Шамрей В.К., 2015). В компетенцию врача-психиатра может входить исключение психического расстройства, способного вызвать поведенческие девиации. Современный методический инструментарий клинической психиатрии не предназначен для экспертной трактовки прочих форм девиантного поведения, и склонности к нему. Поэтому девиантное поведение не является объектом для рассмотрения медициной с клинических позиций. На настоящем этапе девиантное поведение входит преимущественно в область рассмотрения психологии, социологии и криминологии.

Определение девиантного поведения

Девиантное или отклоняющееся поведение – это целенаправленная система самопрезентации личности и взаимодействия на ее основе с другими людьми, которая не соответствует сложившимся в определенном сообществе в данном конкретном месте и времени институциональным установкам, определяющим правила социального взаимодействия (Коэн А., 1965). Фактически оценкой степени девиантности завниматеся не все сообщество или общество, а его наиболее влиятельная часть, определяющая нормы и правила.

Рис. 1 Континуум нормы и отклонения поведения

Поведение само по себе не является девиантным, пока оно не подвергается оценке с определенных позиций людьми, с которыми человек взаимодействует. Например, сплюнуть на землю в лесу не является отклонением от норм, но такой же плевок на пол в общественном месте будет расценен как девиантное поведение.

Понятие девиантного поведения является относительным, так как оценка нормативности действий человека меняется в зависимости от самих норм, которые также изменяются во времени и пространстве.

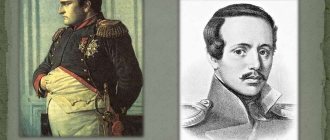

Например, со временем изменялось отношение общества с дуэлям: в средневековой Европе (до XV-XVI в.в.) дуэльный поединок для выяснения отношений соответствовал как общественным и религиозным представлениям о норме (традиции «Божьего суда»), так и законодательству: дуэль могла назначаться по решению суда («судебный поединок»). С XVI века дуэль практически повсеместно выпадает из нормы светского и религиозного права, но остается нормативной и одобряемой в обыденном сознании практически до начала XX века. Лишь в XX веке дуэль перестает быть принимаемой нормой для большинства социальных групп во всем мире, но сохраняет свое значение «поединка чести» в отдельных криминальных или околокриминальных социальных группах.

Примером динамичности применения норм для оценки поведения может служить употребление алкоголя. В зависимости от задающего нормы сообщества, национальных особенностей и географического положения девиантным может являться как употребление алкоголя, так и трезвый образ жизни. Не соответствующим норме будет как поведение трезвенника в криминальных сообществах или молодежных тусовках, так и употребление алкоголя среди правоверных мусульман или в группе беременных женщин. Наглядными примерами относительности нормирования поведения являются и нижеследующие примеры. Неодобряемым будет являться высказывание собственного профессионального мнения, противоречащему мнению руководителя или политического лидера, в странах со сложившейся авторитарным способом управления или в условиях политической диктатуры. И наоборот, «соглашательство» с непрофессионализмом руководителя или политика будет вызывать осуждение в странах с демократической общественно-политической системой. С другой стороны, в настоящее время высказывание подчиненным несогласия командиру подразделения силовой структуры в условиях проведения боевой операции будет являться девиантным в государстве любого общественно-политического уклада. Но в начале XX века в армии Российской империи в период переворотов 1917 года девиантным являлось отсутствие возражений командиру подразделения или офицеру в условиях, когда приказ исполнялся только после голосования членов солдатского комитета . В любых силовых структурах насилие и агрессия является девиантными, если направлены на невиновного или гражданского, и является нормативным, если направлено на врага или преступника при выполнении боевой операции или служебного задания.

Таблица №1 Примеры осей различий в нормативности поведения

| Ось различия | Девиантное поведение | Для кого является нормативным поведением? |

| Этническая принадлежность | Для русских, испанцев, итальянцев: отправить пожилых родителей в дом престарелых. | Для англичан или американцев. |

| Социальная группа | Для интеллигенции: воровать или употреблять наркотики | Для молодежных уличных группировок |

| Пол | Для женщин: переедать или заниматься промискуитетом | Для мужчин |

| Профессия | Для психиатра: ходить на свидания с пациенткой | Для стоматолога |

| Географический регион | В крупных городах здороваться с незнакомцами на улице | Для жителей деревень |

| Ситуационный контекст | Убивать людей | Для боевых действий |

| Временной период | Жить совместно без регистрации брака более 3-5 лет | Для периода менее 3-5 лет |

| Возрастная группа | Кричать на детей и бить их | Для детей дошкольного возраста в отношении сверстников |

| Этический контекст | Говорить неправду | Для дипломатов, политических деятелей, переговорщиков |

Объединяя существующие определения отклоняющегося поведения, целесообразно создать многфакторную дефиницию (Демкин А., 2020):

Девиантное поведение человека можно определить как отличающиеся стабильностью:

- отдельные поступки,

- системы поступков

- стиль жизни,

- идеи и системы взглядов,

противоречащие или не согласующиеся с принятыми в обществе или сформированными и установленными наиболее могущественной частью общества

- правилами,

- нормами,

- ожиданиями

- схемами и ритуалами поведения,

- традициями,

- системами взглядов,

- верованиями,

- моралью,

- нравами,

- этикой,

- кодексами

- законами,

определяемыми

- местностью,

- социальной группой,

- национальностью,

- конфессией,

- организацией,

- профессией,

- политикой,

- экономикой,

проявляющиеся в

- неадаптивности,

- несбалансированности психических процессов,

- своеобразии, нестандартности

- болезненности,

- нарушениях коммуникации,

- социальной дезадаптации,

- нарушениях самоактуализации

- уклонении от контроля над собственным поведением

- игнорированием последствий,

- неуважении

- агрессии

имеющие

- нейтральную, или

- позитивную, или

- отрицательную

направленность для человека или общества,

вызывающее

- непонимание,

- неприятие,

- неодобрение,

- брезгливость,

- презрение,

- осуждение,

- агрессию,

- желание наказать,

- дистанциирование,

- избегание

у большинства членов

- группы

- коллектива

- сообщества

- общества,

и являющиеся последствием

- хронической фрустрации и дистресса,

- кумулятивного действия психических травм,

- воспитательных и педагогических нарушений,

- формирующего влияния нестандартной среды,

- патологической адаптации к патологической среде,

- органических заболеваний ЦНС,

- врожденной патологии ЦНС,

- травм ЦНС,

- психической патологии.

В одной из наиболее проработанных в отечественной психологии концепций отклоняющегося поведения В. Менделевича выделены следующие формы девиантного поведения (Менделевич В., 2016):

- агрессия;

- аутоагрессия (суицидальное поведение);

- злоупотребление веществами, вызывающими состояния измененной

- психической деятельности (алкоголизация, наркотизация, табакокурение и др.);

- нарушения пищевого поведения (переедание, голодание);

- аномалии сексуального поведения (девиации, перверсии, отклонения психосексуального развития);

- сверхценные психологические увлечения (трудоголизм, гемблинг, коллекционирование, «паранойя здоровья», фанатизм – религиозный, спортивный, музыкальный и пр.);

- сверхценные психопатологические увлечения («философическая интоксикация», сутяжничество и кверулянство, разновидности маний – клептомания, дромомания и др.);

- характерологические и патохарактерологические реакции (эмансипации, группирования, оппозиции и др.);

- коммуникативные девиации (аутизация, гиперобщительность, конформизм, псевдология, ревность, фобическое и нарциссическое поведение, нигилизм, крусадерство, «вегетативность» и др.);

- безнравственное и аморальное поведение;

- неэстетичное поведение, или девиации стиля поведения.

Нами предложена расширенная многомерная классификация поведения, включающая аспекты отклонения от принятых норм, позитивную и негативную направленность, наличие деструктивности и ее направленность.

Рис. 2 Классификация видов поведения человека исходя из его нормативности.

По степени нарушения принятых в обществе или сообществе норм выделяется:

- Нормативное поведение – полностью соответствующее представлениям о норме в данном сообществе в данное время.

- Нестандартное поведение – поведение, не подпадающее под общественные санкции, но уже имеющее отличия от средней нормы.

- Нестандартное позитивное поведение чаще вызывает позитивные эмоции, но может одновременно вызывать недоумение, удивление, неприятие. Примером такого поведения может быть креативное творчество, изобретательство, социальное новаторство. Даже если поведение может расцениваться как нестандартное, например социальное новаторство (такое как уравнение прав афроамериканского и белого населения США в конце 1950-х годов, движение против женского обрезания в Египте в 1990-е года, или в настоящее время в Дагестане), в длительной перспективе оно является позитивным, так как создает новые механизмы решений для имеющихся проблем и задач. С течением времени по мере изменения норм, такое поведение может становиться нормативным.

- Нестандартное негативное поведение вызывает неприятие и отторжение у большинства людей, но не заходит так далеко, чтобы привести к санкциям. Примером может служить приверженность определенным некриминальным субкультурам (эмо, байкеры и т.п.).

- Девиантное (отклоняющееся) поведение – отклоняющееся от норм, законов и ожиданий сообщества или общества поведение, за осуществление которого накладываются санкции.

По признаку наличия и направленности деструкции отклоняющееся поведение может быть:

- Нейтральным – когда осуществление поведения не причиняет прямого вреда окружающим или самому девианту. К такому поведению относится: аморальное, корыстное, идейное, религиозное, неэстетичное, пассивно-подчиненное и неуместное.

- Внешне деструктивное поведение приносит прямой вред другим людям, обществу или окружению. К такому поведению относится: асоциальное, антисоциальное (делинквентное), криминальное, контрпродуктивное и контркоммуникативное поведение.

Отдельно следует выделить контрпродуктивное поведение на рабочем месте (CWB — Counterproductive work behavior) — это относительно новое понятие, описывающее поведение сотрудников, которое противоречит законным интересам организации (Sackett P. et al., 2006). Такое поведение может нанести вред организациям или людям в организациях, включая сотрудников и клиентов, клиентов или пациентов. Контрпродуктивное поведение обычно укладывается в следующие направления (Robinson S., Bennett R.,1995; Gruys M., Sackett P.,2003; Spector P. et al.,2006):

- кража имущества (хищение, продажа, вывод средств)

- уничтожение имущества (преднамеренное, халатное)

- неправильное использование информации (обнародование служебной, секретной информации)

- злоупотребление временем и ресурсами (кибербезделье, использование корпоративных ресурсов в личных целях)

- саботаж (формальное выполнение обязанностей, невыполнение обязанностей, сокрытие знаний и навыков, симуляция, аггравация),

- небезопасное поведение (пренебрежение техникой безопасности, опасные распоряжения для подчиненных)

- потери рабочего времени (прогулы, опоздания, длительные и частые перерывы)

- низкое качество работы

- употребление алкоголя

- употребление наркотиков

- неуместное словесное действие (хамство, бескультурье, манипуляции, сплетни, конфликты, угрозы)

- неуместное физическое действие (насилие, сексуальные домогательства, оставление без помощи)

Контркоммуникативное поведение – направлено на разрушение сбалансированного процесса общения на основе равенства и взаимного уважения. К контркоммуникативному поведению относится: агрессивное, манипулятивное, контролирующие, пассивное и пассивно-агрессивное поведение.

- Самодеструктивное поведение – приносит вред самому агенту девиантного поведения, но при этом оно не обязательно может быть именно негативным. Существует и позитивное самодеструктивное поведение, которое может одобряться и поощряться обществом. Примерами позитивного самодеструктивного девиантного поведения служат трудоголизм, героизм и самопожертвование (Майсак Н., 2010). Хотя это поведение поощряется обществом, оно так или иначе может наносить прямой вред его агенту, начиная от нарушения социальной адаптации и заканчивая ухудшением состояния здоровья или увеличения рисков преждевременной смерти. Креативность и творчество могут попадать как в разряд девиантного поведения, так и в разряд нестандартного поведения, в зависимости принято ли накладывать в конкретном обществе в конкретное время санкции за осуществление такого поведения.

К негативному самодеструктивному поведению относятся виды девиаций, безусловно наносящих прямой вред агенту такого поведения. Это рисковое, аддиктивное, парасуицидальное и суицидальное поведение.

Таблица №2 Примеры для классификации девиантного поведения

| Направленность поведения | Тип поведения | Степень социальной одобряемости | |||

| Одобряемое | Нейтральное | Неодобряемое | |||

| асоциальное | антисоциальное | ||||

| Самодеструктивное | Рисковое | Героизм | Экстремальный спорт, | Агрессивное, провоцирующее поведение, опасное вождение, руфинг, зацепинг, распутство, спортивный фанатизм | Садизм, мелкое хулиганство, воровство |

| Самонаказание | Трудоголизм, Бесплатная работа, недооплачиваемая работа | Монашество, аскетизм | Бродяжничество, нищенство, викитимное поведение, паразитизм | Мазохизм, садомазохизм, юродство, сектантство | |

| Аддиктивное | ЗОЖ, фитинес, бодибилдинг, похудание. | Табакокурение, употребление алкоголя, кофе. Шопинг, коллекционирование, перфекционизм, музыкальные фанаты пикаперы, кибрзависимость, субкультуры, обжорство, пассивный религиозный, политический фанатизм | Алкоголизация, зависимость от психоактивных веществ, игровая зависимость | Алкоголизм, наркомания, токсикомания | |

| Парасуицидальное | Профессии с высоким риском, сверхэстремальный спорт | Шрамирование, татуаж, пирсинг, молдиыикации тела, профессии с повышенным риском, наемничество. | Самоповреждения, субкультуры высокого риска (байкеры, гопники, сатанисты, эмо, готы), агрессивные секты, демонстративные покушения на суициды, зависимое мазохистическое поведение в паре | Покушения на суициды общественно опасным способом, опасные половые извращения | |

| Суицидальное | Самопожертование, ритуальные самоубийства, | Эвтаназия | Завершенный суицид | Общественно опасное самоубийство, самоубийство в процессе теракта | |

| Вншнее деструктивное | Асоциальное | Действия в защиту чести и достоинства | Уклонение от выполнения гражданского долга, семейных обязанностей. | Стукачество, мелкое хулиганство. | Манипуляции, массовая дезинформация, обман, мошенничество. |

| Предпреступное (делинквентное) | Насилие и убийство в целях оправданной самообороны | Непослушание, реакции противостояния, эпатажная оппозиционность, порошайничество | Мелкое воровство, вандализм, бродяжничество, агрессия, сквернословие, профессиональное нищенство | Гебоидный синдром, жестокость к слабым, животным, бродянжничество. | |

| Преступное (криминальное) | Праведная месть, убийство во время войны | Превышение пределов необходимой самообороны | Преступления корыстной направленности, проституция и сутенерство | Преступления против личности, насилие, убийства, продажа наркотиков | |

| Контрпродуктивное | Строгое соблюдение формальных должностных обязанностей | Кибербезделие, низкое качество работы, нерациональное расходование | Злоупотребление информацией, симуляция, аггравация, употребление алкоголя, наркотиков, сплетни, буллинг, моббинг манипуляции, небезопасное поведене | Агрессия, насилие, воровство | |

| Контркоммуникаитивное | Бойкот , игнорирование | Пассивное | Пасивно-агрессивное, манипулятивное, контролирующее | Агрессивное | |

Теоретические основы формирования девиантного поведения

Существует большое количество теорий формирования девиантного поведения. В целом, большинство теорий сходится на том, что девиантное поведение закрепляется в подростково-юношеский период развития человека (12-17 лет), а конкретная его форма не является случайной, а зависит от социального происхождения, ценностно-нормативных стандартов, материальных возможностей и доступа к информации (Tkach B., 2018).

К основным социально-психологическим теориям формирования отклоняющегося поведения относятся:

- Теория дифференциальной ассоциации Э. Сатерлэнда (1939)

- Теория рационального и ситуационного выбора Д. Корниш и Р.Кларк (1986, 1987)

- Теория социетальных реакций Э. Лемерт (1967), Х. Бекер (1963)

- Теория стигматизации Х. Каплан (1980)

- Теория стигматизации и реинтеграивного посрамления Дж.Брайтвэйт (1989)

- Теория социального контроля Т. Хирши (1969)

- Теория самоконтроля М.Готфредсона и Т.Хирши (1990)

- Теория контроль-баланса Ч. Титтла (1995)

- Теория развития жизненных траекторий Р. Сэмпсона и Дж. Лауба (1993)

- Теория критических жизненных перемен Д. Фаррингтона (1986)

Таблица 3. Основные социально-психологическим теории формирования отклоняющегося поведения

| Теория | Основные положения |

| Теория дифференциальной ассоциации Э. Сатерлэнда (Sutherland E. et al., 1992). | Систематическое отклоняющееся поведение — это результат связи с девиантами, точно также, как нормативное поведение — результат связи с законопослушными людьми. Вероятность того, что индивид изберет девиантное поведение обусловливается тем, насколько часты и непосредственны его контакты с носителями моделей такого поведения. |

| Теория рационального и ситуационного выбора Д. Корниш и Р.Кларк (Cornish D., Clarke R., 1987). | Решение о вовлечении в девиантное поведение обусловлено прямой выгодой от него, и принимаются в течение 3 стадий – вовлечение (решение о готовности), привычка (решение о продолжении) и воздержание (решение об паузе или прекращении). На принятие решений на каждой стадии влияют особенности личности, воспитание, жизненная ситуация, образ жизни, потребности, мотивы, возможности. |

| Теория социетальных реакций и ярлыков Э. Лемерт, Х. Бекер (Lemert E., 1972) | Девиантное поведение – не просто нарушение нормы, а любое поведение на которое «наклеивается ярлык» девиантного. Девиантность не свойственна самому действию, а является результатом реакции на него других индивидов. |

| Теория стигматизации Г. Каплан (Stiles, B., Kaplan, H. 1996). | Поступки с большей вероятностью будут расценены как девиантные и вызовут негативные социальные санкции, если человек уже подвергся стигматизации как «девиант». |

| Теория стигматизации и реинтеграивного посрамления Дж. Брайтвэйт (Braithwaite J., 1997) | Уровень распространенности девиантного поведения ниже там и тогда, где и когда шире распространено чувство стыда. Внушение чувства стыда происходит легче в тех обществах, в которых ярче выражены коммунитарность и взаимозависимость. Неодобрение, как правило, неэффективно, если его выражает чужой для наказываемого человек. Особо действенным оказывается такое неодобрение, которое высказывается в рамках уважительного отношения. Низкий уровень девиантности наблюдается в тех сообществах, где жители предпочитают самостоятельно решать возникающие проблемы с девиантным поведением, а не ждать помощи со стороны «профессионалов». Клеймение провинившегося всегда нежелательно, так как закрепляет роль «нарушителя» и формирует ожидания от человека в обществе. |

| Теория социального контроля Т. Хирши (Hirschi T., 2002) | Наличие и характер социального контроля обуславливает направление девиантного или нормативного поведения. Существует 4 вида социальных связей, позволяющих сохранять коллективные интересы: привязанность (attachment), обязательство (commitment), вовлеченность (involvement) и убеждение (belief). |

| Теория контроль-баланса Ч. Титтла (Tittle Ch.,1995). | Баланс контроля предполагает соотношение самоконтроля индивида и контроля со стороны общества. Девиантное поведение возникает как при недостатке, так и при избытке социального контроля. |

| Теория развития жизненных траекторий Р. Сэмпсона и Дж. Лауба (Sampson R., Laub J.,1992) | Хотя антиобщественное поведение возникает уже в детстве, его развитие или редукция может наблюдаться на протяжении всего жизненного пути непрерывно или прерывисто, в зависимости от прохождения определенных «поворотных точек». Факт девиантного поведения в детстве предсказывает проблемы во взрослом периоде жизни по самым разным параметрам. Формирование новых социальных связей и принятие новых функций и ролей (работа, служба, семья) объясняют динамику изменения в девиантности на протяжении всей жизни. |

| Теория Д. Фаррингтона (Farrington D., 2003) | Стабильность девиантного поведения зависит от личности, а не от окружающей среды. Социальная проблема девиантности в значительной степени определена медицинскими аспектами состояния психического здоровья индивида, что определяет психологическую модель антиобщественного поведения. |

На основании осмысления вышеописанных теорий и проведенного масштабного (2750 человек) лонгитюдного исследования «Project A2» объединенной немецкой исследовательской группой была предложена интегративная теория формирования, развития и закрепления девиантного поведения (Reinecke J. et al., 2013). Подход изучения жизненного цикла использован для изучения возникновения девиантного поведения как с психологической, так и с социологической точек зрения. Этот проект сфокусировался на взаимосвязи между развитием девиантных форм поведения и укреплением социального неравенства и социальной изоляции. Были выявлены факторы, способствующие как процессам уклонения от девиантности и вхождению в нормальные жизненные циклы курсы, так и факторы, способствующие длительному сохранению или рецидиву девиантности. Оказалось, что, хотя девиантное поведение достигает пика в подростковом возрасте, оно не ограничивается этим периодом жизни. Девиантное поведение обязано своим возникновением индивидуальной гетерогенности, которая может приводить к социальному неравенству. Гетерогенность и социальное неравенство играют важную роль в возникновении, продолжении и изменении девиантного поведения.

Интегративная модель жизненного пути девиантного поведения конкретизирует общие теоретические идеи, а также эмпирические и теоретические данные из исследований CRIMOC и ENDPS (Boers & Reinecke, 2007; Lösel et al., 2005). Интегративная модель отражает взаимодействие социально-структурных недостатков (например, бедности), индивидуальные факторы риска (например, особенности темперамента, наличие в анамнезе травм и заболеваний центральной нервной системы), уровня преступности в данной местности, уровень социального контроля и социально-структурные неоднородности. Модель рассматривает взаимозависимость макро- и микроуровня на протяжении всей жизни и проводит различие между процессами в детском, подростковом и раннем взрослом возрасте. Таким образом, интегративная модель рассматривает в едином временном континууме и контексте индивидуального развития развитие социально-структурных недостатков детства в девиантность и преступность в подростковом возрасте и социально-структурные проблемы в раннем взрослом возрасте. \ Отправными точками на микроуровне индивидуального развития являются индивидуальные факторы риска. К основным факторам на микроуровне, способствующим формировании девиантности относятся (Змановская Е., 2003):

- фрустрация детской потребности в нежной заботе и привязанности со стороны родителей (например, чрезвычайно суровый отец или недостаточно заботливая мать), что в свою очередь вызывает ранние травматические переживания ребенка;

- физическая или психологическая жестокость или культ силы в семье (например, чрезмерное или постоянное применение наказаний);

- недостаточное влияние отца (например, при его отсутствии), затрудняющее нормальное развитие морального сознания;

- острая травма (болезнь, смерть родителя, насилие, развод) с фиксацией на травматических обстоятельствах;

- потворствование ребенку в выполнении его желаний; недостаточная требовательность родителей, их неспособность выдвигать последовательно возрастающие требования или добиваться их выполнения;

- чрезмерная стимуляция ребенка – слишком интенсивные любовные ранние отношения к родителям, братьям и сестрам;

- несогласованность требований к ребенку со стороны родителей, вследствие чего у ребенка не возникает четкого понимания норм поведения;

- смена родителей (опекунов);

- хронически выраженные конфликты между родителями (особенно опасна ситуация, когда жестокий отец избивает мать);

- нежелательные личностные особенности родителей (например, сочетание нетребовательного отца и потворствующей матери);

- усвоение ребенком через научение в семье или в группе девиантных ценностей (явных или скрытых).

В детском возрасте действие подобных факторов приводят, например, к дефициту в социальном и образовательном развитии, что уже в подростковом возрасте способствует усвоению преступного поведения. Это, в свою очередь, затрудняет формальное школьное обучение и образование в раннем взрослом возрасте. Эти два уровня взаимосвязаны во всех трех жизненных периодах. Социоструктурные недостатки влияют на индивидуальные факторы риска в детском возрасте. В подростковом возрасте связь с девиантными сверстниками способствует усвоению отклоняющегося и криминального поведения. При недостатке социального контроля на данном уровне подросток может пойти по пути преступного поведения. В результате в перспективе возникают два пути развития: один – по пути развития преступного поведения, а другой – со “спонтанным сопротивлением” девиантности. В раннем взрослом возрасте социальный контроль и дефицит в формальном школьном образовании и образовании взаимодействуют, на макроуровне приводя либо к персистированию девиантности, либо к позитивным поворотным точкам жизненного цикла, отражающим отказ от девиантных курсов развития на микроуровне.

Например, асоциальный ребенок с трудным темпераментом, выросший в районе с высоким уровнем преступности, склонен к агрессивности и присоединяется к делинквентным сверстникам в подростковом возрасте. Этот человек имеет повышенный шанс овладеть криминальными навыками, и пониженные шансы овладеть просоциальными навыками, получить высшее образование и переехать в лучший район для жизни. Перспектива изменения его низкого социально-экономического статуса для него неблагоприятна, и при этом имеется риск вступить в конфликт с законом и быть отправленным в тюрьму. Вполне вероятно, что человек, который был в тюрьме, будет более пристально контролироваться полицией и не сможет найти стабильную, хорошо оплачиваемую работу после освобождения из-за своего статуса бывшего заключенного. Также человек будет исключен из круга общения просоциальных сверстников, что снижает шансы на усвоение и модификацию человеком собственной предвзятой модели социального взаимодействия.

Подробнее об основных формах деваинтного поведения в Вооруженных силах.

Перейти к статье о нейропсихологической диагностике девиантного поведения.

Андрей Демкин

Литература

Змановская, Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): Учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений / Е.В. Змановская – М.: Издательский , 2003. – 288 с.

Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения М.: ИД Городец, 2020. – 386 с.

Braithwaite J. Crime, Shame and Reintegration. Cambridge University Press, 1997. – 234 p.

Boers K, Reinecke J, eds. Delinquenz im Jugendalter: Erkenntnisse einer Münsteraner Längsschnittstudie. Kriminologie und Kriminalsoziologie. Vol 3. Münster und New York: Waxmann, 2007.

Cornish D., Clarke R. Understanding Crime Displacement: An Application of Rational Choice Theory // The Criminology Theory Reader. Ed. by Stuart H., Einstader W. New York: New York University Press, 1987. – P. 45–56.

Hirschi T. Causes of Delinquency. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 2002. – 329 p.

Lemert E. Human Deviance, Social Problems and Social Control. Endlewood Cliffs, New Jersey: PrenticeHall, 1972. – 287 p.

Lösel F., Beelmann A., Jaursch S., Koglin U., Stemmler M. Entwicklung und Prävention früher Probleme des Sozialverhaltens: Die Erlangen-Nürnberger Studie. / In 26 M. Cierpka (Eds.), Möglichkeiten der Gewaltprävention. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht, 2005. – p. 201-249.

Reinecke J. et al. The Development of Deviant and Delinquent Behavior over the Life Course in the Context of Processes of Social Inequalities // SFB 882 Working Paper Series. – 2013. – No. 17. – 2013 DFG Research Center (SFB) 882 From Heterogeneities to Inequalities

Robinson S., Bennett R. A typology of deviant workplace behaviors: A multidimensional scaling study // Academy of Management Journal. – 1995. –Vol. 38 (2). – P. 555–572.

Spector P. et al. The dimensionality of counterproductivity: Are all counterproductive behaviors created equal? // Journal of Vocational Behavior. – 2006. –Vol. 68 (3). –p. 446–460.

Stiles B., Kaplan H. Stigma, Deviance, and Negative Social Sanctions // Social Science Quarterly. – 1996. – Vol. 77(3). – P. 685-696.

Sutherland E., Cressey D., Luckenbill D. Principles of Criminology. NY: General Hall, 1992. – 696 p.

Tkach B. Neuropsychological features personalities with deviant behavior // Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools. – 2020. – Vol. 27(3). – P. 201-206.

Социализация человека

Социализация человека – это процесс обучения культурным нормам и освоение социальных ролей. Он протекает под бдительным надзором общества и окружающих людей.

Они не только обучают детей, но и контролируют правильность усвоенных образцов поведения, и, следовательно, выступают агентами социального контроля.

Если контроль осуществляется отдельным человеком, то он называется групповой контроль (давление), а если целым коллективом (семьей, группой друзей, учреждением или институтом), то приобретает общественный характер и называется социальным контролем.

Он выступает средством социальной регуляции поведения людей.

Социальное поведение включает два главных элемента – нормы и санкции.

Социальные нормы – предписания, требования, пожелания и ожидания соответствующего (общественно одобряемого) поведения.

Нормы, которые возникают и существуют только в малых группах (молодежных тусовках, компании друзей, семье, рабочих бригадах, спортивных командах), называются “групповыми нормами”.

Нормы, которые возникают и существуют в больших группах или в обществе в целом, называются “социальными (общими) нормами”.

Это обычаи, традиции, нравы, законы, этикет, манеры поведения.

Любой социальной группе присущи свои манеры, обычаи и этикет. Есть светский этикет, есть манеры поведения молодежи, есть общенациональные традиции и нравы.

Все социальные нормы можно классифицировать в зависимости оттого, насколько строго наказание за их неисполнение (санкции):

- За нарушение одних норм следует мягкая санкция – неодобрение, ухмылка, недоброжелательный взгляд;

- За нарушение других норм жесткие санкции – тюремное заключение, даже смертная казнь.

Определенная степень неподчинения нормам существует в любом обществе и в любой группе.

Нарушение дворцового этикета, ритуала дипломатической беседы или бракосочетания вызывает неловкость, ставит человека в затруднительное положение. Но оно не влечет за собой жесткое наказание.

В других ситуациях санкции более ощутимы. Пользование шпаргалкой на экзамене грозит снижением оценки, а потеря библиотечной книги – пятикратным штрафом.

В некоторых обществах малейшие отступления от традиции, не говоря уже о серьезных проступках, сурово карались. Все находилось под контролем – длина волос, форма одежды, манеры поведения.

Если расположить все нормы в нарастающем порядке, в зависимости от меры наказания, то их последовательность примет такой вид:

Привычки – обычаи – традиции – нравы – законы – табу.

Соблюдение норм регулируется обществом с различной степенью строгости.

Строже всего караются нарушения табу и юридических законов (например, убийство человека, оскорбление божества, раскрытие государственной тайны), мягче всего – привычек. Будь то индивидуальные (забыл почистить зубы или убрать за собой кровать) или групповые, в частности, семейные (например, отказ выключить свет или закрывать входную дверь).

Однако существуют групповые привычки, которые ценятся очень высоко и за нарушение которых следуют строгие групповые санкции (наказание, принятое только среди членов группы).

Такого рода привычки получили название неформальных групповых норм. Они рождаются в малых, а не в больших социальных группах. Механизм, который контролирует соблюдение подобных норм, называется групповым давлением.

Выделяют четыре типа санкций: позитивные и негативные, формальные и неформальные.

- формальные позитивные санкции — публичное одобрение со стороны официальных организаций (правительства, учреждения, творческого союза) правительственные награды, государственные премии и стипендии, пожалованные титулы, ученые степени и звания, сооружение памятника, вручение почетных грамот, допуск к высоким должностям и почетным функциям (например, избрание председателем правления);

- неформальные позитивные санкции — публичное одобрение, не исходящее от официальных организаций: дружеская похвала, комплименты, молчаливое признание, доброжелательное расположение, аплодисменты, слава, почет, лестные отзывы, признание лидерских или экспертных качеств, улыбка;

- формальные негативные санкции — наказания, предусмотренные юридическими законами, правительственными указами, административными инструкциями, предписаниями, распоряжениями лишение гражданских прав, тюремное заключение, арест, увольнение, штраф, депремирование, конфискация имущества, понижение в должности, разжалование, низложение с престола, смертная казнь, отлучение от церкви

- неформальные негативные санкции — наказания, не предусмотренные официальными инстанциями порицание, замечание, насмешка, издевка, злая шутка, нелестная кличка, пренебрежение, отказ подать руку или поддерживать отношения, распускание слуха, клевета, недоброжелательный отзыв, жалоба, сочинение памфлета или фельетона, компромат.

Слово «норма» латинского происхождения и означает буквально: руководящее начало, правило, образец.

Нормы вырабатывает общество, социальные группы, которые входят в него.

С помощью норм к людям выдвигаются определённые требования. Социальные нормы направляют поведение, позволяют его контролировать, регулировать и оценивать. Они ориентируют человека во всех жизненных вопросах. В этих нормах люди видят эталоны, модели, стандарты поведения.

Выявляют следующее виды социальных норм:

- нормы морали (в них выражается представление людей о хорошем и плохом, добре и зле, справедливости и несправедливости);

- нормы традиций и обычаев (исторически сложившееся правило поведения, вошедшее в привычку);

- религиозные нормы (правила поведения содержащееся в текстах религиозных книг либо установленными церковью);

- политические нормы (нормы, устанавливаемые различными политическими организациями);

- правовые нормы (установленные либо санкционированные государством).

В реальной жизни поведение людей в обществе далеко не всегда соответствует установленным социальным нормам.

Когда происходит нарушение социальных норм, говорят об отклоняющемся поведении субъекта. Поведение, которое не согласуется с нормами, не соответствует тому, чего ждет от человека общество, называется отклоняющимся поведением. Отклоняющееся поведение называют девиантным.

Об отклоняющемся поведении говорят как о негативном социальном явлении, которое наносит вред обществу. Наиболее серьезными проявлениями такого поведения являются преступность, наркомания и алкоголизм.

Отклоняющееся поведение и социальный

1. Отклоняющееся поведение как предмет изучения гуманитарных и естественных наук. Понятие девиантного и делинквентного поведения. Криминальное поведение.

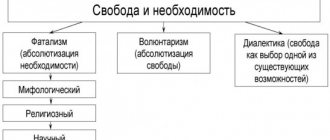

2. Девиация и нормативная структура общества. Концепции девиантного поведения Ч. Ломброзо и У. Шелдона.

3. Социологическое объяснение девиации Э.Дюркгейма, теория аномии. Исследование девиации Р. Мертона.

4. Социальный контроль в обществе и его методы.

Девиантность и процессы социального развития.

Проблеме отклоняющегося (девиантного) поведения уделяется большое внимание в различных науках. Кроме социологии и психологии, этой областью занимаются правоведы, антропологи, медики, историки и другие ученые. Девиантное поведение —это поведение, которое отклоняетсяот норм поведения, принятых в данном обществе. Отклонение от нормы наблюдается как в отрицательную, так и в положительную сторону.

Любое поведение индивида в обществе, которое не соответствует общепринятым нормам (писаным и неписаным), не одобряется обществом и вызывающее осуждение, называется девиантным (отклоняющимся).

Любое резкое отклонение в поведении личности или группы личностей от общепринятых норм, со стороны общества вызывает реакцию противодействия, препятствования, подавления, т.к. в крайних своих проявлениях такое поведение угрожает стабильности общества или отдельных его институтов.

Контроль девиации в обществе осуществляется с использованием определенных санкций, норм и правил, которые реализуются в рамах функции социального контроля.

Обычно в обществе контроль девиации асимметричен, положительное отклонение одобряется, отрицательное – осуждается.

Точной статистики девиантного поведения в обществе не существует, но большинство членов общества демонстрирует в течение своей жизни отдельные образцы отклоняющегося поведения.

Существуют индивидуальные и коллективные формы девиантности. Частые случаи и многообразныеформы девиантного поведения, которые демонстрирует личность, как правило, говорят о конфликте между личностью и обществом. К видам девиантного поведения можно отнести алкоголизм, наркоманию, расстройства психики, проституцию, преступность и др.

Обычно, девиантность – это некая попытка личности уйти от проблем, неприятностей, неуверенности и страха. Иногда девиантность может свидетельствовать о стремлении личности к оригинальности, творчеству, попытке преодолеть стандартизованные, консервативные устои общества, общности или группы.

В широком смысле — девиантность охватывает все анормальные поступки, в узком – девиантное поведение можно подразделять на три формы:

— нарушение общественных правил,

— девиантное,

— делинквентное,

— криминальное поведение.

Девиантное поведение всегда относительно во времени и пространстве, поскольку нормы, традиции, обычаи меняются со временем и от общества к обществу.

Делинквентность (нарушение норм права) всегда абсолютно. Как правило, девиантный поступок созревает в сознании человека постепенно, человек тем более склонен к образцам девиантного поведения, чем чаще он сталкивается с такими образцами и чем человек моложе, т.е. девиацию можно рассматривать какнедостаточность и неудовлетворительность (пороки) процессов социализации.

Нейл Смелзер (американский социолог) определяет девиантность как соответствие или несоответствие поступков личности социальным ожиданиям. Разные ученые предпринимали попытки найти причины и объяснить девиантное поведение.

Вконце 19 века ученый, врач Ч. Ломброзо сделал первую попытку связать наличие криминального поведения и определенных черт индивида; позже, в 20 веке, У. Шелдон, психолог и врач, акцентировал внимание на связи строения тела и девиантности. В ходе дальнейших исследований эти концепции не подтвердились и были в дальнейшем вытеснены новыми современными концепциями.

Социологическое объяснение девиации сводится к установлению связи между девиацией и влиянием социальных и культурных аспектов общественной жизни.

Впервые социологическое объяснение девиантного поведения предложил Э. Дюркгейм. В своих работах «О разделении общественного труда» и «Самоубийство: социологический этюд» он исследовал нормальное и дисфункциональное, анормальное состояние общества – аномию.

Это такое состояние общества, когда рассогласуются его элементы, теряются базовые ценности, нарастает волна конфликтов, утрачиваются идеалы и нормы. Люди утрачивают интерес к жизни, усиливается неопределенность и дезориентация, активно проявляется девиантность в поведении.

Социальный опыт человека не соответствует нормам общества, усиливается дезориентация и дезорганизация в поведении личности.

Р.Мертон утверждает, что истоки девиантности коренятся в несовпадении между целями культуры и социально одобряемыми методами их достижения.

Создав некоторую типологию личностей, в соответствии с их отношением к целям и средствам их осуществления, Р.Мертон выделил следующие типы личностей: конформист, новатор, ритуалист, изолированный тип, мятежник.

Осмысление девиантности в своих работах осуществляютМ.Вебер, Т.Парсонс, П.Сорокин, Р.Дарендорф и другие ученые. Понятие социального контроля в обществе включает некоторую совокупность норм, правил, ценностей, действий, санкций, применяемых для препятствования, предотвращения и устранения девиантности.

Поскольку большинство людей в процессе социализации сформировали приверженность социальным нормам и образцам поведения, можно сказать, что социальный контроль способствует социальному и личностному конформизму, используя систему санкций позитивного и негативного характера.

Обычно выделяют формальные и неформальные методы социального контроля.

Т.Парсонс выделял 3 метода социального контроля: изоляцию, обособление и реабилитацию. Основными функциями социального контроля являются охранительная и стабилизационная. Типологизируя методы социального контроля, можно выделить мягкие и жесткие его формы, формальные и неформальные, прямые и косвенные, а также контроль общий и детальный.

Рассматривая современное общество и анализируя его дисфункциональные состояния, необходимо выделить тенденцию некоторого ослабления норм, особенно тех, которые регулируют нравственный аспект в поведении личности, а вместе с тем, в обществе образуются новые нормы и правила, влияющие на личностьи общество в целом, изменяются формы и методы социального контроля.

Можно также отметить возникновение новых форм девиантного поведения и новых норм и ценностей, характерных для новых этапов развития общества.

Общество становится более многогранным, терпимость и уважение становится новым состоянием общества. Только путь любви, уважения и терпения позволит обществу выйти на новый виток развития.

Вопросы для самопроверки:

1. Перечислите причины девиации в обществе.

2. Почему проблемы девиации привлекали и привлекают внимание ученых — представителей различных наук?

3. Раскройте причины девиантности в молодежной среде.

4. Назовите социальные институты, выполняющие функции социального контроля.

5. Как социальный контроль связан с нормами и ценностями общества?

6. Определите разницу между толерантностью и конформизмом.

ГЛОССАРИЙ

Группа— социальная целостность, которая характеризуется одинаковыми условиями и характерными чертами функционирования.

Девиация– (от лат. deviatio– отклонения) отклонение поведения индивидов от общепринятых норм и правил.

Конформизм– (от лат. confornis – подобный, сходный) – приспособленчество, пассивное принятие существующего порядка, господствующих мнений, отсутствие собственной позиции.

Ритуал– вид обряда, исторически сложившаяся форма символического поведения, определенная система действий.

Толерантность– (от лат. tolerantia – терпение) – терпимое, снисходительное отношение к кому-либо, чему-либо.

Харизма– (chanisma (греч.) — подарок, божественный дар) — наделение личности свойствами, вызывающими преклонение перед ней и безоговорочную веру в ее возможности.

Социальная группа– «совокупность людей, имеющих общий социальный признак и выполняющих общественно необходимую функцию в общей структуре общественного разделения труда и деятельности».

Теории отклонений

Различают несколько научных теорий девиации:

- Биологическая.Склонность к отклоняющемуся поведению заложена на генетическом уровне (родители-алкоголики, наркоманы, воры и т.д.). Данная теория подвергается критике, так как она не способна объяснить противоправное поведение, как следствие осознанного выбора индивида.

- Социально-психологическая. Возникает как результат бедствий, потрясений, экономических преобразований. Человек ведёт себя неправильно или противоправно, вследствие каких-либо серьёзных причин (потеря работы, смерть близкого человека, война).

- Стигмации. Группы людей, которые появляются в социуме и изначально вызывают осуждение, получают «ярлык» в виде сложившегося убеждения или мнений других людей. Группа или индивид ведут себя в соответствии с ожиданиями социума. Это ставит «клеймо» на его поступках, которые являются вторичным следствием плохого поведения.

Не всегда отклонения от поведения направлены в худшую сторону. Благодаря девиациям появляются национальные герои, спортивные чемпионы, передовики производства, депутаты-лидеры.

Таким образом, девиантное поведение всегда отклонено от социальных норм, носит коллективный или индивидуальный характер, бывает позитивным и негативным. Для общества представляет опасность только негативное отклоняющееся поведение. Поэтому для таких людей открывают дома помощи, кризисные центры, телефоны доверия, предлагают способы адаптации и социализации.