Вербальное мышление: что это такое

Вербальное мышление – это мышление, главным распространителем которого выступает речь. Близким термином выступает классическая логика. В первом случае особое место уделяется вопросам грамотного и правильного использования речевых навыков.

Вербальные способности – это степень проявления у человека словесно-логического мышления, то есть умения применять язык и речевые навыки, как средство утверждения своих мыслей.

Важно! При диагностике вербальных умений выявляются способности индивида исключать лишнее и находить аналоги, находить общее. Дается оценка его осведомленности.

1.3. Прагматический стиль

Основная стратегия прагматика — всемерный учет возможностей. Девиз Прагматиков: «Годится все, что работает». Непосредственный личный опыт — их главное и единственное мерило правильности/неправильности идей, решений, поступков, жизни в целом.

Прагматики выделяются среди других людей склонностью к поиску новых способов удовлетворения своих и чужих потребностей с использованием лишь тех материалов и информации, которые лежат у них под рукой. Им не свойственно запрашивать дополнительные средства, ресурсы, а тем более резервы. В решении любых проблем они склонны демонстрировать постепенный, «кусочечный», или инкрементальный подход — «одно дело за раз» и «от сих до сих» с целью как можно быстрее получить конкретный результат. Прагматики сходны с Реалистами больше, чем с представителями остальных стилей мышления.

В то время как Аналитик верит в предсказуемость, а Идеалист — в «благородные намерения», истинный Прагматик не верит в подобную «чепуху». По его убеждению, мир как целое непредсказуем, практически не поддается пониманию, а еще меньше — управлению. Поэтому «сегодня сделаем так, а там посмотрим».

В тенденции поведение Прагматиков менее предсказуемо, чем поведение обладателей других стилей мышления, прежде всего потому, что чрезвычайно трудно угадать ход их размышлений из-за произвольности в выборе фактологии.

Прагматики хорошо чувствуют конъюнктуру и обладают способностью улавливать спрос и предложение в самом широком смысле этих слов. И они рады поделиться своими соображениями с другими, всегда готовы к сотрудничеству, с энтузиазмом включаются в процесс коллективного мышления и принятия решений, проявляя искренний интерес к формулированию стратегий и тактик быстрого достижения целей.

В общем, Прагматики — довольно гибкие и адаптивные люди, как в плане мышления, так и в плане поведения. Обычно они обладают хорошо развитыми навыками общения; способны поставить себя на место другого человека. Им далеко не безразлично отношение к ним других; они хотят, чтобы их любили, одобряли или, по крайней мере, принимали их мысли и поведение.

Развитие вербального мышления

Все свои мысли человек преобразовывает в слова, которые придают им форму. Слова – это очень мощный инструмент, при помощи которого люди могут самовыражаться, взаимодействовать и общаться. Именно поэтому крайне важно улучшать свое вербальное мышление. Существует несколько способов развития:

- Тренировка внутреннего голоса. Это отличный метод совершенствования возможности править своей речью. Необходимо взять одну фразу и попробовать произнести ее в уме с разным темпом, смысловыми ударениями, звонкостью и высотой звука. После вообразить, как она будет звучать в исполнении нескольких индивидов. Далее вообразить, как фраза будет звучать в груди, руке, пятке. Представить будто она проплывает перед лицом.

- Регулирование воображаемого монолога. Каждый день человек находится в мысленном монологе. Он не так безобиден, так как предупреждает эффективное мышление. По этой причине появляется чувство утомленности. После избавления от нее ум освежается. Необходимо мысленно посчитать до 10 в ритме дыхания. Как только снова появляется мысль, счет начать заново.

- Чтение. Оно бывает, как познавательным, так и развлекательным. Познавательное нуждается в доскональном сосредоточении внимания. Второе же нуждается в максимальном использовании фантазии. Те, кто читают медленно, делают глазами маленькие прыжки. Те, кто читает быстро, захватывают большие фрагменты странички. Беря в руки газету, необходимо охватывать взором больше слов. Это помогает развитию мышления.

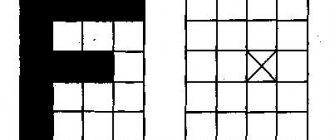

- Кластеризация. Необходимо определиться с темой, к примеру, конфликт. Это слово необходимо написать на бумаге и обвести его в рамочку. Далее на этой же бумаге писать все чувства и ассоциации, которые связаны с этим словом. После записи каждого нового слова, их также следует обвести рамочкой. После стрелочками указать связь между ними. Благодаря этому можно организовать все свои мысли.

- Игра со словами «Аббревиатура». В такой игре должны принимать участие несколько людей. На карточке необходимо написать по 1 слову, а после случайным образом выбрать себе карточку. За определенный промежуток времени, например,1 минуту каждый должен составить хотя быть одну фразу из букв слова. Например, слово МОРЯК: Марина обнаружила рядом янтарный камень.

- Скороговорки. При наличии команды можно сделать соревнование, кому больше таковых известно. Сначала необходимо вспоминать наиболее примитивные и потом переходить к более сложным и запутанным.

- Инакомыслие. Необходимо внимательно осмотреть ту комнату, в котором присутствует человек. Каждый предмет, который запоминается, необходимо попробовать именовать иными словами. Необязательно эти слова должны быть существующими. То есть, дверь – открывалка, окно – смотрелка. В эту игру можно играть в команде. В этом случае проводить соревнование, кто больше сочинит слов для существующего предмета.

- Встреча с инопланетянином. Суть игры заключается в том, чтобы значение слова либо выражения разъяснить инопланетному существу, который вовсе не осведомлен.

1.2. Идеалистический стиль

Основная стратегия идеалиста — ассоциирующее мышление. Идеалисты — это люди, которые, прежде всего, обладают широким взглядом на вещи. Они склонны к интуитивным, глобальным оценкам и не утруждают себя детальным анализом проблем с опорой на полное множество фактов и формальную логику.

Другая особенность Идеалистов — повышенный интерес к целям, потребностям, мотивам и, естественно, человеческим ценностям. Они хорошо умеют формулировать цели, и не только свои. «Куда мы идем и почему?» — классический вопрос Идеалистов. Их особенно интересует «качество жизни»: что является благом, а что — злом в этом мире.

Идеалисты сходны с Синтезаторами в том, что не склонны концентрироваться на точных цифрах и сухих фактах. Различие же между ними — в разных подходах к разрешению противоречий. Идеалисты склонны верить, что разногласия и споры всегда можно уладить. Убеждены, что люди способны договориться о чем угодно, как только придут к согласию относительно целей. Отсюда ясно, что Идеалисты не ценят конфликт и не получают от него удовольствия; конфликт кажется им непродуктивным, следовательно, абсолютно ненужным.

ЕЩЕ СМОТРИТЕ: Преодоление барьеров развития креативности и творческих способностей

Мышление Идеалистов можно назвать рецептивным, т.е. легко и без внутреннего сопротивления воспринимающим самые разнообразные идеи, позиции и предложения.

Идеалистам нравится, когда их воспринимают как открытых, заслуживающих доверия, оказывающих поддержку и помогающих другим, т. е. полезных людям. Чтобы удовлетворить их запросы, требуется высокое качество работы и образцовое поведение. Из-за своих «слишком» идеалистических стандартов они нередко разочаровываются в людях, чьи стремления и нормы кажутся им менее возвышенными, чем их собственные.

Когда приходится искать решение проблемы, Идеалисты демонстрируют высокий профессионализм в тех ситуациях, где трудно четко сформулировать проблему и где важными факторами являются эмоции, чувства, оценки и ценности.

2.2. Как распознать Идеалиста

Прежде всего, по открытой, поддерживающей и располагающей к себе улыбке, а также по другим, вербальным и невербальным, сигналам, которые Идеалисты посылают партнерам ради установления с ними эмоционального контакта и доверительных отношений. Они обладают богатым арсеналом средств для достижения этой цели. Вход идут частые одобрительные кивки, внимательный и заинтересованный вид, доверительный тон, непрямые вопросы, мягкие, зондирующие формы выражения своих взглядов и др.

Идеалистический стиль мышления чаще встречается у людей общительных или, точнее сказать, склонных к общению. С ними чаще, чем с другими, заговаривают незнакомые люди в транспорте, общественных местах, на улице, спрашивают, как пройти до нужного места, и т. п.

Грусть и обида, разочарование и возмущение получают у них столь же откровенное выражение в мимике, пантомимике, жестах и речи, как и положительные эмоции. Однако даже в подавленном или возмущенном состоянии Идеалистов есть нечто такое, благодаря чему люди подбадривают и успокаивают их чаще, чем других. Видимо, их внешность отчасти служит гарантом того, что сочувствующий им человек не нарвется на истерику и грубость.

Идеалисты практически никогда не ведут себя дерзко, вызывающе. Они весьма неуютно чувствуют себя даже в открытом споре, не говоря уже о конфликте. В напряженных ситуациях все их поведение подчинено одной цели — не дать разгореться ссоре.

ЕЩЕ СМОТРИТЕ: Элита: история термина и его применение

Идеалисты любят говорить о людях и их проблемах, обсуждаемых на уровне эмоций, мотивов, взаимоотношений. Они не любят перегружать свою речь фактами и к другим теряют интерес, когда те злоупотребляют изложением и анализом фактов, особенно если последние никак не связаны с личностными проблемами.

Обычно Идеалисты задают множество вопросов партнерам по общению, но это ничуть не напоминает допрос. Разговор с Идеалистом вселяет надежду, ибо вопросы нужны Идеалисту для оценки потребности другой стороны в его помощи или для выяснения жизненных ценностей, целей, намерений партнера, чтобы найти точки соприкосновения.

Однако Идеалисты чрезвычайно тверды в своих делах, убеждениях, этических и социальных нормах.

1.4. Аналитический стиль

Основная стратегия Аналитика — поиск наилучшего пути. Представителей аналитического стиля отличает логическая, методичная, тщательная (с акцентом на детали) и осторожная манера решения проблем. Прежде чем принять решение, они разрабатывают подробный план и стараются собрать как можно больше информации, поэтому часто выигрывают.

Аналитики больше всех других ориентированы на теорию, но когда им говорят об этом, они часто удивляются, не соглашаются, а иногда и обижаются. Убежденные Аналитики, особенно те, кто прямо не связан с теоретической работой, видят себя реалистичными, твердо опирающимися на факты, практическими людьми. Конечно, в известном отношении они таковыми и являются. Однако за тем вниманием, которое они уделяют объективным фактам, кроются широкие и глубокие теории.

В целом Аналитики хуже других переносят неизвестность, неопределенность, хаос. Они склонны видеть мир логичным, рациональным, упорядоченным и предсказуемым.

Аналитики ценят знания, серьезно относятся к обучению и с самого детства усваивают множество теорий, которые помогают им объяснять события и наводить порядок в окружающей среде. Кроме того, они уважают авторитеты, не любят менять свои взгляды и пристрастия и стараются регулярно применять усвоенные теоретические знания на практике. Со временем процесс применения усвоенных «теорий» доводится до автоматизма и перестает ими осознаваться.

Когда появляется проблема, Аналитик, скорее всего, будет искать формулу, процедуру, метод или систему, способную дать решение этой проблеме. Вследствие доминирующего интереса к методу он стремится найти «самый лучший способ» решения задачи.

В то время как Синтезатор питает интерес к конфликту, изменению и новизне, Аналитик предпочитает рациональность, стабильность и предсказуемость. В тех случаях, когда Идеалист сосредоточен на ценностях, целях и «широкой панораме», Аналитик предпочитает концентрировать внимание на объективных данных, процедуре и «самом лучшем методе». Если подход Прагматика экспериментальный, подход Аналитика базируется на подробном, увязанном во всех деталях плане и на поиске поддающегося рациональному обоснованию «наилучшего пути».

Аналитики затрачивают много сил на добывание информации. Они гордятся своей компетентностью, знанием и пониманием всех сторон любой ситуации.

Основные черты

Распознать синтетика можно по следующим чертам:

- Развитая интуиция. Синтетики зачастую не могут пояснить, почему они уверены в том или ином развитии событий, но их предчувствия обманывают их крайне редко.

- Упущение деталей из виду, невнимание к ним. Синтетикам трудно идти от частного к общему, конкретика интересует их только если она помогает лучше понять некоторые черты общего.

- Умение «схватывать» информацию «на лету», быстро понимать суть. Синтетики тонко чувствуют собеседника, часто производят впечатление людей, которые словно читают мысли.

- Способность видеть закономерности внутри целого. Врач с аналитическим складом лечит конкретную болезнь и избавляет от ее симптомов, а врач-синтетик пытается понять причину возникновения заболевания и его влияние на работу других органов.

- Преобладание правого полушария, отвечающего за интуитивное, образное, визуальное восприятие. Проверить, какое полушарие преобладает именно у вас, можно по простому тесту, который описан в видео ниже.

Как развить в себе

Чтобы научиться мыслить обобщенно, оценивать ситуацию и предугадывать возможные последствия тех или иных действий, нужно следовать следующим рекомендациям:

- Играть в шахматы и изучать известные партии.

- Решать головоломки и задачи на логику.

- Решать математические упражнения. Большую пользу может принести изучение «занимательной» математики.

- Составить четкий распорядок дня и следовать ему. Обязательно включить в него ежедневное чтение (минимум 10-20 страниц). Во время чтения выделять в тексте главные мысли, выписывать их и периодически прочитывать, анализировать.

- Изучать иностранные языки. Новую лексику лучше группировать по тематикам, грамматические явления сопоставлять с родным (русским) языком.

- Заняться классическими или латиноамериканскими танцами. Девушкам можно также практиковать step – вид фитнеса, требующий отработки навыков действий в системе.

- Решать классические и японские кроссворды, судоку.

1.5. Реалистический стиль

Основная стратегия Реалиста — эмпирика. В большинстве отношений Реалисты находятся на противоположном конце спектра стилей мышления, если вести счет от Синтезатора.

Многие испытывают затруднения в понимании различий между Реалистами и Прагматиками. В самом деле, в обыденной речи эти два термина часто употребляются как синонимы, однако это не так. Прагматики и Реалисты опираются на разные исходные предположения и ценности, а используемые ими мыслительные стратегии являются принципиально различными, хотя и часто дополняющими друг друга.

Девиз Реалистов: «Факты есть факты». Иначе говоря, Реалисты — прежде всего эмпирики, а не теоретики. Для них «реальным» является только то, что можно непосредственно почувствовать: ощутить, прикоснуться к чему-то, лично увидеть или услышать, самому пережить и т. д. Именно в этом они противоположны Синтезаторам, которые убеждены, что интерпретация и выводы всегда важнее наблюдаемых «фактов». Реалисты не могут не видеть, что люди далеко не всегда соглашаются друг с другом. Ибо они считают, что без достижения согласия на уровне фактов дела не сделать и вообще бессмысленно что-то начинать.

ЕЩЕ СМОТРИТЕ: Внутренний имидж характеризуется конкретностью и установкой на исправление, коррекцию ситуации в целях достижения определенного результата. Проблема для Реалистов возникает всякий раз, когда они видят, что нечто является правильным, и хотят это нечто исправить. В отличие от Прагматиков с их склонностью к экспериментированию («не вышло так, попробуем этак»), реалисты хотят вести дела безошибочно, обоснованно и с полной уверенностью, что если уж они что-то поправили, то дальше это будет делаться без сюрпризов и непредвиденных изменений. А если все же что-то произойдет, будут пытаться ввести очередную поправку и опять твердо держать выбранный курс.

Вообще, Реалисты гораздо ближе к Аналитикам, чем ко всем остальным. И те, и другие опираются на факты, ориентированы на объективное, конкретное и вещественное, проявляют склонность к методичности и практическим результатам. Но есть между ними и принципиальные различия. Реалиста наверняка будут раздражать дедуктивные, формально-логические процедуры Аналитика, а также стремление последнего к сбору дополнительной информации и поиску совершенства. Реалист же хочет сделать конкретное дело по возможности хорошо, опираясь на факты, находящиеся в его распоряжении.

Общее между Реалистами и Синтезаторами — потребность контролировать ситуацию. Реалисты испытывают потребность контролировать ресурсы, людей и результаты, Синтезаторы — потребность контролировать процесс: понимать и держаться на шаг впереди определенного решения, конфликта или просто аргументации; и те, и другие склонны приходить в раздражение от чрезмерно детального анализа и затянувшейся дискуссии. Наконец, они гордятся своей резкостью, язвительностью, способностью приводить других в смущение.