Неврозы у детей дошкольного возраста – достаточно распространенное явление, и ему не обязательно должно предшествовать какое-то катастрофическое событие. Многие родители, даже очень любящие, не придают значения изменениям в состоянии своего ребенка и своему поведению, а невроз у малыша тем временем становится все сильнее. Поэтому очень важно своевременно заметить симптомы детского невроза и начать его лечение.

Симптомы

По следующим признакам можно заподозрить, что у ребенка дошкольного возраста начал развиваться невроз:

- Эмоциональная нестабильность, частые перепады настроения, причем доходящие до крайностей: от смеха до слез.

- Повышенная раздражительность и возбудимость.

- Чрезмерная ранимость и обидчивость.

- Частые истерики без особых причин.

- Развитие страхов и фобий.

- Подавленное состояние.

- Явно повышенный дискомфорт, ощущение которого ребенок демонстрирует при воздействии определенного типа раздражителей: например, яркого света, запахов, перепадов температуры, резких звуков.

- Проблемы с сосредоточением, концентрацией внимания, памятью.

- Чрезмерная нецеленаправленная двигательная активность (другими словами, суетливость).

- Неспособность достаточно долго выполнять одно и то же действие (даже играть в любимую игру или смотреть любимый мультик).

- Проблемы с пищевым поведением (это может быть как потеря аппетита, так и несвойственные ребенку раньше «зажоры»).

- Проблемы со сном (ребенок может с трудом засыпать или просыпаться, часто вставать ночью, ему могут сниться кошмары, у него могут быть проблемы с недержанием мочи во время сна).

- Головные боли, боли в животе, боли в области сердца.

- Быстрая утомляемость в процессе физических нагрузок, общая слабость.

- Тики, судороги, мышечные спазмы, нарушения координации.

Если у вашего ребенка проявляются хотя бы несколько симптомов из вышеперечисленных, то это уже повод обратиться к специалистам.

Причины детских неврозов

У детей дошкольного возраста неврозы могут развиться по причинам, относящимся к двум основным группам: физиологические и психологические. Соответственно, первые связаны с особенностью функционирования организма конкретного ребенка, а вторые – с ситуацией в семье, в коллективе (в детском саду или школе), с пережитыми стрессами и т.п.

Физиологические факторы

- Наследственность.

- Особенности протекания беременности и родов.

- Перенесенные острые заболевания, недуги хронического характера.

- Неправильный режим дня, недостаточное количество сна, неправильное питание, излишняя загруженность на кружках и занятиях.

Психологические причины невроза у детей дошкольного возраста

- Проблемы во взаимоотношениях с родителями и другими родственниками (недостаток внимания или чрезмерная строгость; частые ссоры между матерью и отцом, происходящие на глазах у ребенка; вероятность развода; серьезные заболевания у родителей, о которых ребенок знает; разное отношение родителей к ребенку и его братьям/сестрам).

- Проблемы во взаимоотношениях со сверстниками в любом коллективе, частью которого является ребенок (в детском саду, в любом кружке, на детской площадке).

- Проблемы во взаимоотношениях с воспитателями/учителями.

- Неуверенность в себе, заниженная самооценка, плохие коммуникативные навыки, повышенная тревожность.

Фактором, способствующим возникновению детского невроза, может быть и одно конкретное событие, вызвавшее у него сильный стресс. Это событие не обязательно должно быть действительно значимым с позиции взрослого человека – значение имеет лишь то, как воспринимает его сам ребенок.

Невротические расстройства в детском и подростковом возрасте

Неврозы относятся к заболеваниям, которыми может заболеть практически любой изначально психически здоровый ребенок. Детские психиатры различают разные заболевания и состояния, которые объединяют под названием «детская нервность». Различают невротические реакции, возникающие у детей на сверхсильные раздражители, а также астено-невротические реакции, возникающие на фоне соматически ослабленного состояния. Неврозы являются более стойкими расстройствами и носят системный характер. Невротические реакции и неврозы могут сопровождаться функциональными нарушениями ЦНС: тиками, заиканием, энурезом, энкопрезом.

Этиология этих состояний комплексная, большое значение имеют конституциональные и генетические факторы. В частности, близнецовые методы показывают высокую конкордантность у однояйцовых близнецов (Х. Ремшмидт, 2001) по сравнению с двуяйцовыми. Во-вторых, дети и подростки с невротическими расстройствами по сравнению со здоровыми детьми более возбудимы и менее способны к адаптации, зачастую такие дети имеют высокий уровень интеллектуального развития, наделены одаренностью (хрестоматия по детской патопсихологии). Значение имеет также и резидуальная церебральная органическая недостаточность. К ней может привести выраженная патология преимущественно второй половины беременности, воздействие токсических веществ, (в том числе и алкоголя), вирусные инфекции, резус-несовместимость и так далее. Патогенными факторами могут быть преждевременные роды или недоношенность. Решающее значение в развитии невротических состояний принадлежит фрустрирующей психотравмирующей ситуации. Такая ситуация, взаимодействуя с индивидуально-психологическими особенностями ребенка (повышенной ранимостью, робостью, нерешительностью, застенчивостью, социальной отгороженностью, более высокой возбудимостью или наоборот тормозимостью) воздействует как «ключ к замку» и приводит к возникновению тревоги, которая канализируется в симптом. Ситуации, способные провоцировать тревогу и, таким образом, генерировать невротическое состояние, многообразны, они могут быть кратковременными, острыми и хроническими.

К частым проявлениям нервности в детском возрасте относятся невропатии — нервная ослабленность, которая постепенно уменьшается с возрастом, если для этого созданы благоприятные условия в семье. Невропатии у ребенка сразу после рождения проявляются частыми вздрагиваниями от шума, беспокойным сном. К году проявления невропатии становятся отчетливо выраженными и такими остаются в течение нескольких ближайших лет. Они проявляются: повышенной склонностью к беспокойству на фоне заостренной эмоциональной чувствительности и лабильности, легкой утомляемостью, общей нервной не выносливостью, плохой переносимостью шума, духоты и яркого света, нарушениями сна в виде его поверхностности, чуткости или наоборот глубоким сном с непроизвольным мочеиспусканием, затрудненным засыпанием, уменьшенной потребностью в дневном сне, головными болями, головокружениями, рвотами, спазмами (в частности ларингоспазмом), потливостью, ознобами, соматической ослабленностью.

Детский невроз — это психогенное заболевание формирующейся личности, то есть такое заболевание, которое затрагивает значимые аспекты формирования личности, систему ее отношений, в первую очередь, это взаимоотношения в семье и затем уже отношения со сверстниками и другими взрослыми. Невроз возникает после психического потрясения, вызванного реальной или воображаемой угрозой для жизни ребенка или близких для него людей. Невроз не начинается вдруг, а развивается в течение более или менее продолжительного времени, в течение которого накапливается и не получает своего разрешения нервно-психическое напряжение. При неврозе психогенная ситуация всегда «звучит» в переживаниях ребенка и находит свое отражение в возникающей невротической симптоматике.

При разрешении неразрешимых обстоятельств невротическая симптоматика имеет тенденцию к уменьшению. Однако, невротические состояния ребенка могут приводить и к задержке его психического развития.

Как уже указывалось выше частыми патогенными ситуациями для детей и подростков являются ситуации семейного взаимодействия: атмосфера семьи, отношение родителей друг к другу (неуважение, скандалы, злоупотребления родителями алкоголем, драки), стиль родительского воспитания (чрезмерные и или нестабильные требования к ребенку, заброшенность, эмоциональная холодность родителей и так далее). Среди школьных ситуаций чаще всего: конфликты со сверстниками, соперничество, притеснения со стороны старших школьников, неадекватные отношения со стороны учителей, ситуации оценивания, например, экзамен.

Общими для всех клинических форм неврозов являются состояние беспокойства, тревоги и расстройства вегетативной регуляции. Психомоторные нарушения, представленные тиками, заиканием, энурезом, также могут быть при любом неврозе. Каждая форма невроза имеет свой, присущий ей центральный конфликт.

При неврастении преобладают повышенная психическая утомляемость, отвлекаемость и трудности концентрации внимания, сочетающиеся с раздражительной слабостью (недержание эмоций и их быстрое истощением), общая вялость и не выносливость. При невростении особенность психотравмирующей ситуации состоит в том, что потребности со стороны родителей не согласованы с возможностями ребенка. Он не может, не смотря на свое желание, утвердить себя в каких-то значимых для себя областях или сторонах отношений, проявляется конфликт самоутверждения.

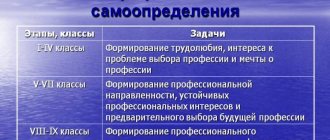

При фобическом неврозе характерно большое количество страхов, высокий уровень тревожности и неуверенности в себе. Ребенок при неврозе страха не способен защитить себя, свое «Я» от внутренних и внешних угроз. Это конфликт самоопределения — уверенности в себе, прочности своего развивающегося «Я» при встрече с воображаемыми или реальными опасностями.

Невроз навязчивых состояний (обсессивный) характеризуется идущими, помимо желания, навязчивыми страхами, мыслями и действиями, нередко при наличии постоянных сомнений и колебаний в принятии решений. Обсессивный невроз детерминирован нравственно-этическим или моральным конфликтом — наличием каких-либо несовместимых чувств и желаний в психике ребенка. Например, стремление мальчика походить на отца может сталкиваться с грубым отношением отца к матери, к которой ребенок эмоционально привязан. Несовместимыми могут быть чувства долга и любви, формирующие сексуальные желания и запрет.

В истерическом неврозе на первый план выступают расстройства настроения, капризность, эгоизм, фиксация внимания окружающих на своем болезненном состоянии. Истерический невроз подразумевает конфликт между субъективно завышенными желаниями и возможностями их реального удовлетворения. Чаще всего конфликт обусловлен внешними препятствиями для реализации заостренной потребности в любви и признании или доминировании в отношениях с окружающими, подчинения их. С целью получения любви, компенсации недостающего внимания ребенок может жаловаться на беспричинное недомогание, необъяснимые боли и давно ушедшие страхи.

Перечисленные конфликты взаимно дополняют друг друга и перекрывают весь спектр конфликтных отношений формирующейся личности. Общим для всех видов конфликтов является наличие внешнего препятствия на пути выражения чувств и желаний, неспособность или невозможность разрешить его своими силами, возникающие вследствие этого напряжение и беспокойство. Следует подчеркнуть, что речь идет о внутреннем, перманентно протекающем и индивидуально проявляющемся конфликте, который не всегда обнаруживается внешне, психологически «невооруженным» глазом и который принципиально отличается от открытого противостояния.

Страхи. Бояться — это естественная, здоровая реакция не только для ребенка, но и для взрослого. Однако испуг, боязнь чего-либо следует отличать от патологического страха, критериями которого являются: чрезмерная интенсивность страха, необычное содержание и необычные объекты, вызывающие страх, неадекватность реакции страха ситуации, в которой он возник, хронизация страха и ограничение социальной активности в связи со страхом, невозможность его преодоления. Дошкольники часто боятся животных, сказочных персонажей, чужих людей, возникают также страхи темноты, засыпания, огня, пожара, страхи наказания родителями. Высокую интенсивность к 6-7 годам достигает страх смерти. Боязнь умереть — это возрастное отражение формирующейся концепции жизни, ее точкой отсчета является рождение, тайна которого постигается в общих чертах к началу старшего дошкольного возраста, а концом — смерть, осознание неизбежности, которое приходит впервые и проявляется соответствующим страхом. О страхе смерти могут свидетельствовать другие, связанные с ним, страхи: сна, нападения, огня, пожара, страх заболеть (у девочек), страх стихии (у мальчиков). К 8 годам дети уже больше боятся смерти родителей. В школьном возрасте срахи выражены меньше, чем в дошкольном, но связаны они в большей степени с социальной ситуацией. В школьный период начинается социальный страх — социофобия. Интенсивность страхов связана с особенностями семейной ситуации. Они выше в семьях, где больше ссорятся, проявляют строгость к ребенку, либо где родители больше тревожатся о состоянии ребенка. В последнем случае каналом передачи страха является забота матери.

Энурез. Ведущим фактором энуреза является невропатия, определяющую роль в которой играют нарушения сна (беспокойный сон в сочетании с двигательным беспокойством). Чрезмерная глубина сна — это компенсаторное торможение, возникающее в ответ на повышенную утомляемость или возбудимость в течение дня. Дизонтогенетическим фактором энуреза является неравномерность психомоторного развития ребенка: замедленность/убыстренность темпа развития и скованность/быстрота движений. Особую роль в формировании энуреза играет стресс, возникающий в связи с несовместимостью темпераментов родителей и детей (флегматичный, медленный ребенок у быстрой матери, например). Усугубляющий фактор энуреза — семейно-бытовой в виде недостатка заботы и любви, отсутствие родительских чувств, непонимание психологических факторов в психическом развитии ребенка.

Энкопрез — недержание кала может начаться в любом возрасте, чаще в 5 лет, часто сочетается с энурезом. Существует сходство факторов между этими двумя нарушениями. Недержание кала чаще всего наблюдается днем, во время игры, прогулки, когда естественный позыв ребенка подавляется. Постепенно развивается атрофия позыва, дети становятся нечувствительными к нему и к запаху кала. Полная атрофия позыва наблюдается у детей, отцы которых злоупотребляют алкоголем, а также детям с тяжелыми истощающими заболеваниями со стороны ЖКТ (диспепсия, дизентерия, запоры).

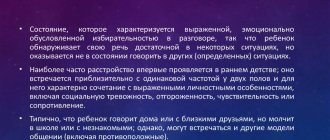

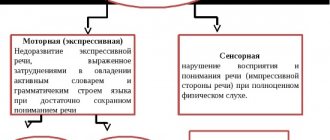

Заикания. Определяющую роль при заикании играет конституциональный фактор, или общая с родителями речевая, моторная и коммуникативная недостаточность. Также может быть общая недостаточность моторики движений, скованность, напряженность, возбудимость. В процессе развития речи детям может быть трудно переводить внутреннюю речь во внешнюю, они больше понимают, чем могут сказать, проявляют молчаливость и неразговорчивость. Психотравмирующим фактором может быть принуждение к общению, большое количество взрослых, помещение в ясли, отрыв от родителей. Другим — дизонтогенетическим — фактором выступает нарушения темпа развития речи, его неравномерность. Эта неравномерность может являться отражением неравномерностью общего психического развития. В целом, заикание при неврозах характеризуется: возникновением после испуга волнений и напряжений, зависимостью в своем течении от действия психологических факторов, возобновлением в обстановке, оживляющей психотравму, большей частью спазматическим (а не судорожным как при органических нарушениях) характером затруднений, торможением в начале разговора, особенно при общении вне семьи, непостоянным ситуативным течением.

Разновидности отклонения

Выделяют достаточно много видов неврозов, которые наиболее распространены у детей дошкольного возраста:

- Невроз страха. Он может быть связан с какой-то иррациональной фобией (к примеру, боязнью темноты), либо с достаточно адекватным страхом (например, со страхом быть брошенным). Самый яркий пример – это нежелание ребенка ложиться спать, необходимость в ночнике, открытой двери, несмотря на которые он все равно порой просыпается в криках.

- Невротическое заикание. Это достаточно специфическая форма невроза, при этом заикание может как быть постоянным, так и проявляться в наиболее волнительные для ребенка моменты. Чаще от этой проблемы страдают мальчики, чем девочки.

- Невротический энурез. Это неконтролируемое мочеиспускание, которое происходит во время сна. Оно может сопровождаться общей раздражительностью и плаксивостью, нервными тиками, заиканиями.

- Невротические тики. Тик представляет собой навязчивые движения, в которых могут быть задействованы достаточно разные группы мышц, и которые ребенок слабо контролирует. Так, это может быть учащенное моргание глазами; почесывание одного и того же места (хотя в действительности оно не чешется); движения вокруг шеи, напоминающие попытку ослабить тесный воротник; мотания головой; учащенное дыхание, частое покашливание, «рычание», «кряхтение».

- Истерический невроз. Он выражается в частых припадках, истериках, попытках привлечь к себе повышенное внимание. Все это обычно связано с тем, что ребенку плохо, но он не знает, почему, и не понимает, как это исправить.

- Астенический невроз. Такая форма заболевания предполагает повышенную слабость и утомляемость, вялость, безразличие ребенка.

- Депрессивный невроз. Дети с этим неврозом обычно замкнуты, подавлены, малообщительны. Им свойственно видеть худшее в каждой ситуации, прогнозировать наименее удачный исход любого события.

Это лишь некоторые наиболее распространенные формы – проявление невроза у каждого конкретного ребенка может отходить от этого списка.

Виды подростковых неврозов и их симптомы

Характер проявлений неврозов у подростков может быть физиологическим и психологическим.

Физиологические симптомы:

- головные боли и головокружения (на почве спазмов мозговых сосудов);

- нарушения сна (бессонница, кошмарные сновидения, прерывистый сон);

- изменения аппетита (вплоть до невротической анорексии или, напротив, булимии);

- мышечная слабость, повышенная утомляемость;

- судороги и нервные тики;

- невротический кашель;

- боли в сердце и в области желудка.

Психологические симптомы неврозов:

- частая смена настроения, раздражительность;

- легкая ранимость, повышенная уязвимость, выраженная чувствительность;

- истерические реакции;

- склонность к депрессии;

- различные фобии (страхи).

В зависимости от клинических проявлений, комбинации симптомов, у подростков выделяют такие виды неврозов:

- Истерический невроз, проявлением которого являются частые истерики с рыданиями. Могут наблюдаться истерические параличи конечностей, потеря голоса, рвота, обморок, псевдоалгические проявления (жалобы на боли при отсутствии органического поражения) и другие.

- Астенический невроз, симптомами которого являются общая слабость, быстрая утомляемость, нарушения сна, проявления ВСД у подростка.

- Депрессивный невроз со стремлением к уединению, подавленным настроением. Часто его развитие связано со стрессовой ситуацией: разводом родителей, смертью близкого человека, сиротством и ролью «Золушки». Возникать такой невроз может и при наличии у подростка физического недостатка. Бедная мимика, грустное выражение лица, тихая речь, плаксивость, плохой аппетит и сон, низкая самооценка, низкая школьная успеваемость – портрет подростка с депрессивным неврозом.

- Невроз навязчивых состояний, проявляющийся тиками, спазмом мышц, судорогами. У некоторых подростков невроз может проявляться навязчивым желанием произносить неприличные слова. Невротическое навязчивое желание может представлять опасность (например, у ребенка может возникнуть желание совершить прыжок с балкона).

- Фобический невроз, для которого характерны различные страхи (одиночества, смерти, темноты и другие). Страх может возникать в виде приступа, особенно перед сном, сопровождаться чувством тревоги, навязчивыми мыслями и представлениями. Это может быть также страх устного ответа на уроке или страх выступления перед аудиторией.

- Ипохондрический невроз проявляется чрезмерными опасениями и необоснованными страхами заражения или возникновения всевозможных болезней.

Как лечат неврозы у детей дошкольного возраста?

Два первых специалиста, к которым необходимо обратиться, если вы заподозрили наличие у своего ребенка невроза, это психолог и невропатолог (способные установить, соответственно, либо психологические, либо неврологические причины недуга). Впоследствии они могут направить ребенка к другим, более узкоспециализированным врачам (например, к эндокринологу, кардиологу, психиатру). Не стоит бояться обращения к любым из этих специалистов, поскольку именно они помогут вернуть вашего ребенка в здоровое и комфортное состояние.

Кроме того, некоторые превентивные меры вы можете принять сами. Так, не помешает научить ребенка соблюдать правильный режим дня, питаться здоровой пищей, регулярно заниматься физическими нагрузками, но не перетруждаться на занятиях. Важно также улучшить психологическую атмосферу в семье, дать сыну/дочери понять, что его/ее любят и поддерживают. Это не решит проблему на корню, но поспособствует облегчению состояния ребенка.

Мне нравится 2

Невроз Детский невроз Педиатрия Педиатр Здоровье Здоровье ребенка Психология Детская психология Психологические проблемы

Похожие посты

Оставить комментарий

Всего 1 комментарий.

Алина

c нами 2 года, 10 месяцев, 12 дней , сделан 1 заказ

2019-11-29 15:20:20У дочки был сейчас сложный период, долгая и сложная адаптация в саду с этой осени, истерики, плаксивость, просыпалась с криками ночью и в итоге вообще стала спать с нами, хотя с года хорошо спала в своей комнате. Стала ей давать витамины Бэби формула мишки Спокойствие, очень положительно сказался на самочувствие и состоянии девочки нашей, расслабилась прям на глазах, снова улыбается много, и вернулась в свою кроватку, хоть и прибегает к нам теперь иногда, но уже не в слезах, а просто обняться. ,