17 сентября 2020

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Большинство считает, что эмпатия — это способность человека к сопереживанию, но, на самом деле, все не так однозначно. Да и как понять, кто более склонен к этому чувству: вы или, например, ваш знакомый?

И всегда ли эмпатия несет в себе только положительные качества или она может также приводить и к негативным последствиям в отношениях? Если вам сложно точно ответить на эти вопросы, то давайте изучим эту тему чуть-чуть более подробно.

Эмпатия – что это такое?

Появление этого термина в психологии – это заслуга американского психолога Эдварда Титченера, который впервые ввёл это понятие в обиход. Если попытаться дословно перевести это слово, то получим «вчувствовать». Если же говорить простыми словами, то это «отклик».

То есть эмпатия — это отклик человека на чувства и состояние другого. Эмпат четко видит и понимает, что именно происходит с собеседником в данный момент (в эмоциональном плане). При этом он соизмеряет свои собственные поступки, мысли и эмоции с состоянием этого человека.

Это состояние активируется в человеке, когда кто-то рядом переживает негативные эмоции: у человека выступили слёзы, он испытает страх, печаль, тоску, агрессию. Эмпат чувствует, когда нужен другому человеку, и как большинство людей испытывает желание разобраться и помочь по возможности.

Когда же люди подпрыгивают от радости, это не привлекает внимания эмпата, поскольку это чувство более понятно и не вызывает потребности в спасательном круге (коим он себя считает).

Проявление эмпатии возможно не только в реальном мире. Например, когда мы читаем книгу или смотрим фильм, то волей-неволей пытаемся войти в роль главного героя, оказаться на его месте (сопереживаем ему) – это тоже проявление данного чувства, заложенного в нас природой.

Есть люди, которые более склонны к «эмоциональному отклику» из-за врождённых способностей или их усердного развития. Их называют эмпатами.

Такие чувствительные к другим людям индивидуумы часто выбирают своей стезей педагогику, ведут кружки, работают воспитателями или психологами, поскольку в этих сферах деятельности очень важно уметь тонко чувствовать состояние других людей. Из типов темперамента человека таким характеристикам более всего соответствуют меланхолики.

Психологические механизмы эмпатии

Эмпатия как врожденная способность имеет очень древнюю природу. Более того, она первична по отношению к пониманию слов и высказываний. Когда-то способности к ощущению эмоционального состояния других особей играли важную защитную функцию и позволяли мгновенно оценить степень угрозы.

Мы и сейчас можем понаблюдать за проявлением эмпатии у высших животных, например, у собак и кошек, причем речь идет не только об отношениях животных одного вида. Люди, у которых есть домашние питомцы, знают, что они прекрасно понимают эмоциональное состояние и друг друга, и своего хозяина, естественно, без всяких слов.

Древность эмпатии как важнейшей способности к взаимопониманию доказывается и основным ее механизмом – психическим заражением.

Что такое психическое заражение

Это возникший еще на заре эволюции психический механизм, который определяется как взаимный обмен эмоциональными состояниями в группе особей или индивидов. Проявление этого механизма можно увидеть, понаблюдав, как мгновенно и одновременно взлетает стайка птиц. У людей он хорошо заметен в приступах заразительного смеха. А маленькие дети, даже не понимая, о чем говорят взрослые, начинают смеяться вместе с ними.

Вы, наверное, чувствовали когда-нибудь глухое раздражение в переполненном общественном транспорте, возникшее просто так, ни с чего? Это работает механизм психического заражения – обмен эмоциями неудовольствия людей, которые оказались лишены своего личного пространства.

Этот механизм, в свою очередь, связан со способностью человека и высших животных интуитивно считывать эмоции по мельчайшим изменениям мимики партнера, сердечному ритму, дыханию, потоотделению и т. д.

Идентификация

Это не менее важный, но более «молодой» механизм эмпатии. Он сформировался в процессе эволюции человека как социального существа и в большей степени, чем психическое заражение, связан с рациональной сферой.

Идентификация – это способность «примерить на себя» социальную роль другого человека, «влезть в его шкуру». Она играет важную роль в организации взаимодействия в человеческих сообществах. Но главное условие успешной идентификации – наличие собственного опыта. Например, учитель может себя поставить на место ученика и понять, что тот чувствует, когда его вызывают к доске, потому что у педагога есть соответствующий опыт. А вот ученик идентифицировать себя с учителем не может, потому что никогда не был на его месте.

Таким образом, идентификация не только обеспечивает возможность проявления эмпатии, но и ограничивает ее. Поэтому нередко бывают так жестоки дети, а также успешные, благополучные люди, не имеющие опыта переживаний из-за личных неудач.

Децентрация и рефлексия

Это наиболее рациональные механизмы эмпатии. Децентрацию можно определить как способность человека принять иную, отличную от своей, точку зрения. Не согласиться с ней, а именно принять и посмотреть на проблему с этой чужой позиции. Увидев, например, ситуацию глазами студента, не сдавшего экзамен, преподаватель способен понять и посочувствовать учащемуся.

Близко к децентрации и явление социальной рефлексии, то есть способности увидеть и оценить свое поведение с точки зрения других членов общества. Такая оценка важна, потому что обычно у людей имеется в той или иной степени искаженный образ себя и своих отношений к окружающим. Достаточно вспомнить, что, впервые увидев себя на видео или услышав свой голос в записи, мы бываем неприятно удивлены.

Социальная рефлексия делает процесс эмпатии не только осознанным, но и более объективным.

Откуда она берётся?

Нейрофизиологи в эмпатии обвиняют зеркальные нейроны. Это нервные клетки, которые интерпретируют воспринятую из окружающего нас мира информацию.

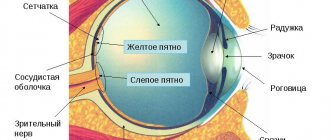

Например, если напротив нас стоит человек, которому тоскливо, то зрительный и слуховой анализаторы получают об этом соответствующую информацию и передают ее к этим нейронам. Зеркальные же нейроны заставляют своего хозяина чувствовать то же самое, но только в меньшей мере.

Именно зеркальные клетки у обезьян заставляют их сородичей повторять одни и те же действия друг за другом (обезьянничать). По этой же причине нам нравится смотреть передачи о роскошной жизни (листать журналы о «тяжелом быте» знаменитостей).

Это банально дает возможность почувствовать хотя бы минутную радость от жизни, будто мы находимся на месте селебрити (данной знаменитости).

Примечательно, что развитие эмпатии начинается с самого рождения, когда младенец воспринимает окружающий мир только на эмоциональном уровне. Если ему улыбается мама – он бессознательно улыбнется ей в ответ (собезьянничает).

Когда родители объясняют более взрослому ребёнку, что сейчас им грустно или весело по такой-то причине, то это тоже способствует пониманию малыша, как устроены чувства и как их можно «прочитать» по лицам, движениям, словам, мимике.

Аутизм — это крайне низкий уровень эмпатии в человеке

Кстати, одна из причин возникновения аутизма – это нарушение в строении или количестве зеркальных нейронов. Поэтому аутистам (людям с почти нулевым уровнем эмпатии) очень сложно понять, что чувствуют люди вокруг и как нужно с ними взаимодействовать.

В результате этого страдает социализация ребенка – ему сложно контактировать с ровесниками во дворе, в школе, с продавцом в магазине.

Поэтому с самого раннего возраста таким детям нужно уделять особое внимание в плане эмоционального развития. Им нужно рассказывать, что происходит внутри других людей в плане эмоций и как это все можно «прочитать» (по мимике, по жестам, по взгляду).

Также необходимо постоянно спрашивать ребёнка, что он чувствует; описывать, как это обычно проявляется внешне на других людях, чтобы он мог сравнить и сопоставить. Разбор главных героев книг и фильмов также благоприятно сказывается на ускорении движения по пути от аутиста к эмпату.

Активное слушание – это то, что также может помочь развитию «эмоциональной чувствительности». Суть заключается в том, что слушатель задаёт уточняющие вопросы тому, кто что-то рассказывает. Таким образом, он узнаёт больше о собеседнике, а сам, в свою очередь, больше открывается. С детьми также можно меняться местами в этой «словесной игре».

Виды эмпатии

В зависимости от того, насколько глубоко человек научился понимать чувства других людей, можно выделить 3 вида «мастерства проникновения»:

- Простой. Основан на примитивном восприятии, в котором главную роль играют зеркальные нейроны. Базируется на простом восприятии мимики, которую человек сопоставляет с тем, с чем встречался раньше.

- Средний уровень. Если эмпату интересно состояние человека и сильно хочется его понять, то он ведет целенаправленные расспросы. При этом выясняется причина, какая-то предыстория, почему это так сильно человека задело, были ли подобные случаи ранее, как к этому относится сам человек и что думает по этому поводу. На основании этой информации, ставим себя на место собеседника, пытаемся очутиться в его шкуре. Получаем специфический кайф